金融システムとは

今回は金融システムについて説明していきます。

この文章を読むことで、「希少性の問題を解決するための金融システムの役割」について学ぶことができます。

金融システムの構成要素

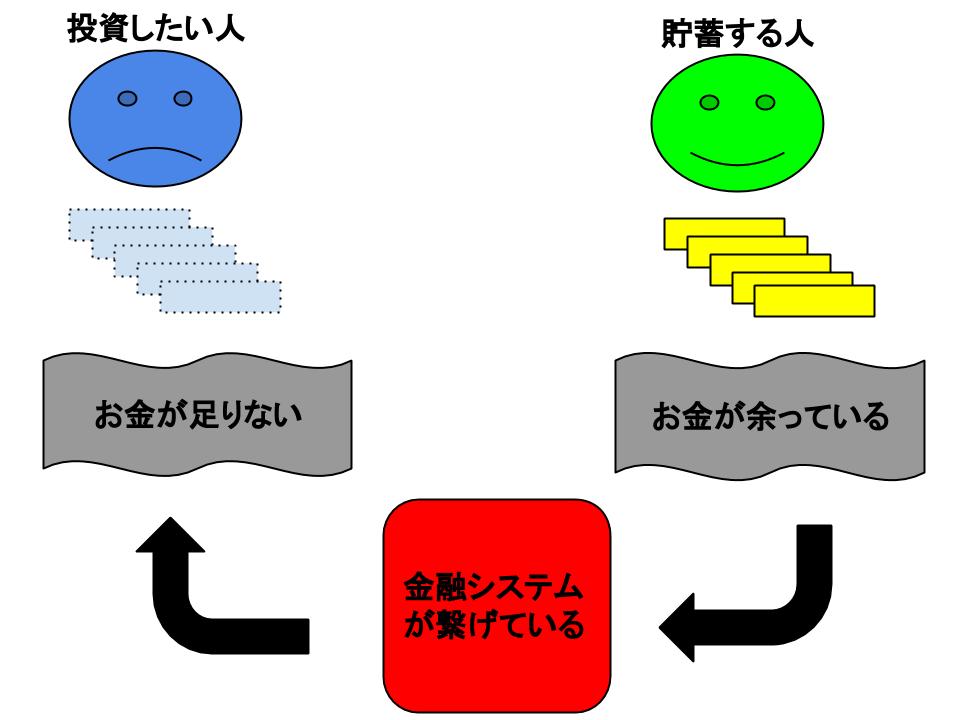

金融システムとは「貯蓄と投資を繋ぐための経済制度全般」です。

Aさんの貯蓄をB社の設備投資に回す際に、それを実現するために必要な経済制度を意味します。

そして、このシステムを構成しているのが金融市場と金融仲介機関の2つです。

金融市場の例としては「株券」などが挙げられます。

B社が設備投資のための資金を調達するために、自社の株券を発行するとします。

すると、Aさんは将来のための資産運用の手段として、B社の株券を自分の貯蓄を使って購入するわけです。

こうして金融市場が貯蓄と投資をつなげるのです。

対して、金融仲介機関は「銀行や証券会社」などを指します。

B社が新たな事業を立ち上げる資金を調達するために、Aさんが口座を持っているC銀行にお金を借りに行くとします。

C銀行はB社の事業計画に問題がないかどうかなどを審査した上、融資を決定します。このときC銀行からB社に渡ったお金の中には、Aさんの貯蓄が含まれているでしょう。

このとき、貯蓄は金融仲介機関を通じて投資へと回されています。

このように、金融システムは必要なものを必要なところへと移動し、より効率的な経済を実現する重要なファクターなのです。

では、もう少し細かい部分についての説明に移りましょう。

希少性と金融システム

金融システムが貯蓄と投資を繋ぐためのものだということが理解できても、そもそも「貯蓄や投資とはなんなのか」という点が理解できていなければ不十分です。

「貯蓄とは何なのか、って貯金とかそういうことでしょ?」と言う人もいるかもしれません。

「投資とはなんなのかって、株とか不動産ってことでしょ?」と言う人もいるでしょう。

確かにその理解で間違ってはいません。しかし、もっと巨視的にこの2つの経済行動を考えておきましょう。

経済の大前提には「希少性」があることを覚えているでしょうか。

3人のグループに対して、3つのケーキがあるとは限らないのです。3人の目の前にあるケーキが2つである場合も、1つである場合もあります。

これは世界で資源を巡って戦争が起きているのと全く同じ構造です。「そこにしかない」「それだけしかない」からこそ、資源には「価値」があり、どこにでも・いくらでもあるのなら世の中に競争も戦争も起こりえません。

B社が設備投資をしたいと考えたときに、そのためのお金がいくらでもあるのならAさんの貯蓄を回す必要はありません。

しかし、現実はそうはいきません。B社は従業員に給料を支払わなくてはならないし、取引先への買掛金の支払いにもお金は必要です。

つまり資金にも「希少性」があるのです。

貯蓄は将来のための資産運用の方法の一つです。「今は必要がないが、いつかのために蓄えておく」という意味合いがあります。

対して、投資は「将来の為に今お金を使う」という行為です。

もし、貯蓄と投資が金融システムによってつなげられなかったら、貯蓄されている資本は使われるときまで何ら経済効果を生みません。

あるいは投資したくとも資金が不足している為に、生まれるであろう経済効果が無駄になってしまいます。これは経済全体にとって非効率です。

そこで金融システムが両者をつなぎ、「経済厚生の最適化をはかる」のです。

【例題】

大学生のXとYとZは同じアパートに住んでいます。Xは卵が大好きで、あるとき「卵をたくさんストックしておこう」と考え大量の卵を買い込みました。

Xはスーパーの帰りにYと廊下ですれ違ったときに、「いつでも卵をたべられるように大量に買い込んでおいた」と言って大量の卵を見せました。

大して興味もなかったYはスルーしていましたが、その日の晩、バイトから帰ってきたZがこんなことを言います。

「明日の文化祭で卵焼きを販売する予定なんだけど、冷蔵庫にもないしスーパーはもう閉まっている。どうしよう。」

<解説>

Xがやっているのは「貯蓄」、Zがやろうとしているのは「投資」です。今は使わない人と今使いたい人の関係です。

ここでは卵の希少性が問題を生んでいます。

重要なのはYの役割です。YはXの部屋にいって、「卵を譲ってはくれないか」と持ちかけます。

「もちろんタダでとは言わない。来週の水曜日までに同じ数の卵とマヨネーズを返すよ」とマヨネーズ=利子をつけることを約束します。

そうして卵を手に入れたYはZの部屋に行き、「ほらこの卵を使えよ」と言います。

「でも、その代わり、来週の水曜日までに同じ数の卵とマヨネーズとソースを俺に返してくれよ。」

このときYが担っているのは金融仲介機関の役割です。

経済の希少性の問題を解決する代わりに、自分がそのための手数料=ソースを手に入れているわけです。

このように、金融システムは経済の希少性の問題を解決するとともに、新たな価値を経済にもたらすのです。

金融システムとは

金融システムとは貯蓄と投資を繋ぐための経済制度全般を指します。

金融システムは金融市場(債券・株式市場)と金融仲介機関(銀行・証券会社など)で構成されています。

金融システムは、資本の希少性が引き起こす非効率の問題を「貯蓄と投資を繋ぐこと」で解決します。

まとめ

・金融システム→貯蓄と投資を繋ぐための経済制度全般

・金融システム=金融市場+金融仲介機関

・金融システムは資本の希少性が引き起こす問題を解決し、経済厚生を最適化する。

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長