失業とは

今回は失業について説明していきます。

この文章を読むことで、「失業の意義」と「失業率」について学ぶことができます。

失業の個人的意義

個人にとって失業とは、人生の経済面において想像もしたくない恐ろしい出来事と言えます。

土地収入があるだとか、銀行に預けたお金の利子で生活できるなどという場合を除いて、世の中の大半の人は働いて得たお金で生活をしているからです。

仕事がないということは、収入がないということで、すなわちそれは食べ物もないということになります。

現在の日本では、生活保護制度によってどうしても働けない人たちに対して「最低限度の健康で文化的な生活」を保障しています。

であれば働かなくてもいいのでしょうか?そうではありません。

働いてその成果としての賃金をもらうというのは、自分が社会に対して何かしら貢献をしているという自尊心につながります。

それがない失業者が、資本主義経済の中で自分の居場所を見失ってしまうことは想像に難くありません。

失業の社会的意義

また、失業は社会にとっても恐ろしい出来事です。

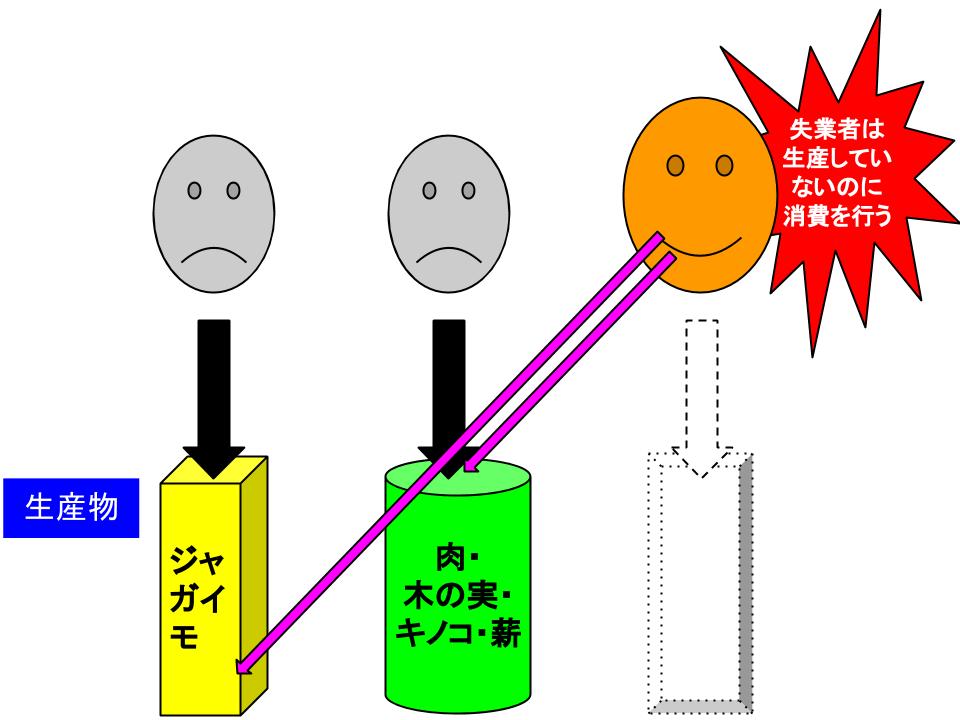

失業者でも生きていれば消費をします。

公共サービスや食料、嗜好品、住宅サービスなど「最低限の健康で文化的な生活」を送る程度には、財・サービスを消費します。

しかし、失業者は生産を行いません。生産を行わず消費のみを行う失業者が増えれば、単純に国内総「生産」は減少していきます。

つまり、社会においての失業者とは経済成長の妨げになるとともに、生活水準を測る指標の一つでもあるのです。

【例題】

3人の男性が漂流のすえ無人島に漂着しました。彼らに残されたのはナイフとジャガイモ、そしてライターです。

1人はナイフを持って森に動物を獲りにいき、1人はジャガイモの栽培を始めます。

もう1人は島の裏側に漁に行ってくるといったものの、結局いつも岩の上でぼんやりとしているだけでした。

しばらく経った頃、彼らは森で採れるキノコや、動物の肉、そして収穫時期になったジャガイモで生活していました。しかし、その食卓に魚が並ぶことはありません。

彼は「どうも漁は難しいよ」などと言って、いつも岩の上でぼんやりしているだけでした。にもかかわらず、かれは大食漢なのでよく食べました。

<解説>

この3人は失業者を抱える国家の最も単純な縮図です。

働く人と働かない人がいて、働く人が生産したものを何ら労働力を提供することなく消費する。それが失業者です。

自然失業率と循環的失業

失業とは何かがわかったところで、次に「失業率」について説明しましょう。

失業率を考える上で「自然失業率」と「循環的失業」という二つの言葉がキーになります。

自然失業率とは経済が通常の状態で経験する失業率のことで、比較的長期的なスパンでの数値を意味します。

この「自然」とは自然失業率が正しいという意味でも、長期を通じて一定という意味ではありません。

驚くべきことに経済学は「自然失業率についてはどれだけ長期的に見てもなくならない」と断言します。

つまり、「どうしようもできない」失業率という意味です。

また、失業率はこの自然失業率の数値の周りを年によってぐるぐると変動します。

この性質を循環的失業といいます。

経済を短期的なスパンで見る際に必要な考え方です。

現在の日本の失業率

ところで、近年の日本の失業率を知っているでしょうか?

2015年時点でその数値は3.69%を記録しています。

直近30年で最も高かったのは2002年の5.36%で、最も低かったのは1991年の2.09%です。

対してイタリアの失業率は、2015年時点で12.6%、同じく直近30年で最も高かったのは2014年の12.8%です。最も低かったのは2007年の6.09%です。

両国の2013年のGDPを比べると、日本が4.92兆USドルであるのに対し、イタリアは約半分の2.149兆USドルとなっています。

失業率と生活水準は密接に関係しているといえるでしょう。

失業とは

個人にとって失業とは経済面での大きなトラブルです。これは社会にとっても同じことです。

生産をせず、消費のみを行う失業者の増加は、経済成長を鈍化させ、ひいては社会全体の生活水準を低下させます。

失業について考えるときは、経済が通常状態で経験する「自然失業率」と、その値の周りを失業率が循環する性質を意味する「循環的失業」について考える必要があります。

まとめ

個人にとっての失業→生活水準を著しく低下させる上、自尊心をも奪うもの。

社会にとっての失業→経済成長を妨げるとともに、生活水準の指標となる。

自然失業率→経済が通常の状態で経験する失業率

循環的失業→失業率が自然失業率の周りを変動する性質

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長