戦後の日本経済の歩み

今回は戦後の日本経済の歩みについて説明しています。

この文章を読むことで、戦後日本経済の流れについて学ぶことができます。

戦後日本経済の流れ

第二次世界大戦の敗戦国となった日本は、その後どん底から這い上がり、「東洋の奇跡」と言われるほどの急成長を遂げ、瞬く間に世界でも有数の経済大国になります。

しかし、1985年に発表されたプラザ合意を皮切りに円高が進行、そのあおりを受けて日本はバブル経済へと突入します。

そしてその泡沫が弾け飛んだ後、長く辛い平成不況が続きました。少し上向いた経済も2008年のリーマンショックでまたしてもどん底へ。

それが安倍内閣の経済政策「アベノミクス」によって少しずつ上向きになってきています。

さて、この日本の戦後の経済の流れをそれぞれのタームに分けて、概観しておきましょう。

戦後昭和

1940年代後半、日本は敗戦の影響を大きく引きずり、日本史上初のコメの輸入に踏み切るほど食料難に陥っていました。

しかし、1950年の朝鮮戦争を受けて戦争特需の恩恵を受け、高度経済成長へのスタートを切ります。

1955年から1973年の18年間は年平均10%以上の経済成長率を誇り、すでに1956年には戦後復興期の終了を示唆した経済白書には「もはや「戦後」ではない」の一文が記されていました。

その後も1964年の東京オリンピック、1970年の大阪万博など、日本の景気に拍車をかける出来事が立て続けに起こり、1968年には当時のメジャーな経済指標「国民総生産(GNP)」が西ドイツを抜き、第2位となります。

テレビ・洗濯機・冷蔵庫を指して「3種の神器」と呼んだのもこの時代です。

この間昭和40年不況・あるいは証券不況と呼ばれる時期もあったものの、それでも高い経済成長率はとどまりませんでした。

昭和後期

高度経済成長期が終わりを告げ、日本経済が成熟へと向かっていく安定成長期に入ったのは「ニクソンショック」「オイルショック」の2つがきっかけでした。

ニクソンショックとは米元大統領ニクソンが行った政策を言い、「訪中宣言」と「金ドル交換停止」を合わせてこう言います。

その中でも最も世界にインパクトを与えたのが「金ドル交換停止」でした。

これはドル・ショックとも呼ばれ、それまで金とドルは固定比率で交換可能だったのですが、それを廃止しました。

その影響により世界で「固定相場制から変動相場制への移行」が行われ、それまで1ドル当たり360円や308円で固定されていた日本円を瞬く間に260円台にまで引き上げます。

さらに、1973年秋には原油の供給逼迫からくる石油価格の高騰が起き(オイルショック)、1974年には戦後初のマイナス成長を経験します。

この経験から日本は財政政策の充実に力を入れるようになり、ようやく国として一皮むけることができたのです。

平成バブル

しかし、そんな日本にさらなる試練が訪れます。

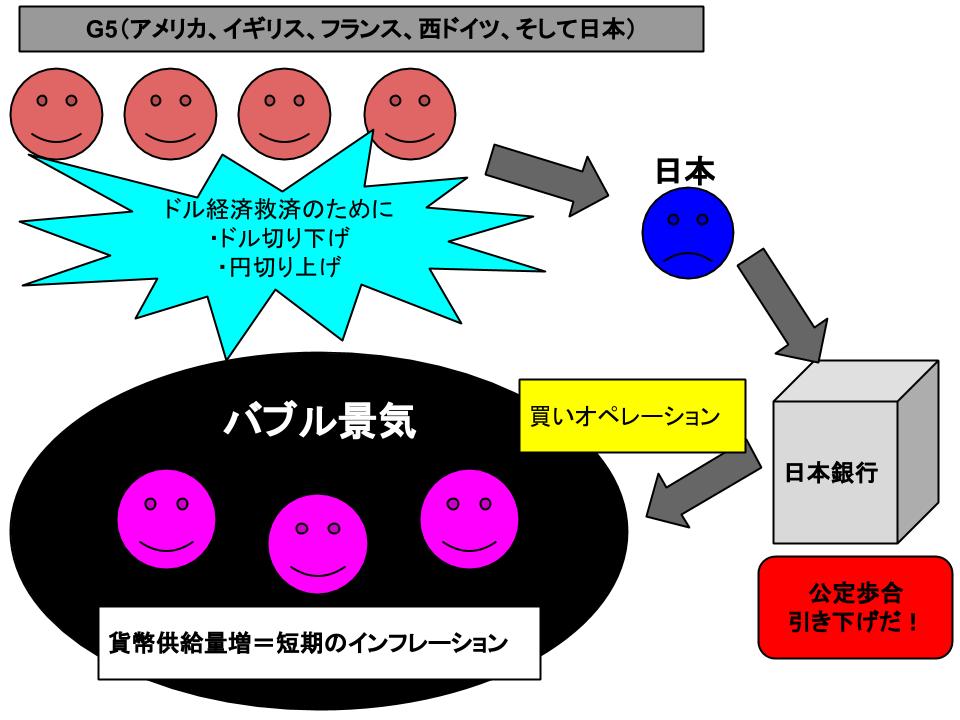

それが1985年、アメリカ合衆国のニューヨーク市にあるプラザホテルが会場となったG5(アメリカ、イギリス、フランス、西ドイツ、日本)により発表されたプラザ合意です。

これは、実質的に貿易赤字と財政赤字の「双子の赤字」を抱えたアメリカへの救済策で、とりわけアメリカとの貿易で荒稼ぎをしていた日本の円を切り上げ、ドルを切り下げるための合意でした。

他の先進諸国からすれば、アメリカがニクソンショックの時のようにドル危機を再発する方が恐ろしいため、結果として日本がスケープゴートにされたのです。

これを受けた日本銀行は「このままでは輸出産業が大打撃を受ける」と予測し、1986年に公定歩合の引き下げを行います。

これが市場への過剰な貨幣供給となり、老いも若きも狂ったように土地の投機へと走り、「マッチ代わりに紙幣に火をつける」などというエピソードすら残る平成バブルへと突入します。

平成不況

もちろんそんな時代は続きません。

1990年、当時の大蔵省銀行局長土田正顕により通達された「土地関連融資の抑制について(総量規制)」と、日本銀行の急激な公定歩合の引き上げ(1989年5月から1年3ヶ月の間に2.5%から6%へ)が行われたことが原因で、膨らみ続けていた泡沫がパチンと弾けます。

急転直下、地価は大暴落し、住宅価格も瞬く間に落ちていきました。

こうして返済ができなくなった不良債権がこびりつき、山一証券や北海道拓殖銀行といった大手金融機関の破綻へと繋がっていきます。

このあと日本は「失われた20年」と呼ばれる長期にわたる景気低迷を経験することになります。

そしてアベノミクスへ

2008年のアメリカで起きたリーマンショックは、立ち直りかけていた日本経済を再び不況の荒波に押し戻します。

しかし、2012年に2度目の安倍晋三内閣が立ち上がり、経済改革(アベノミクス)に力を注いだ結果、少しずつ日本経済は上向いてきています。

今後の動向を見守る必要があるものの、日本は失われた20年からは脱しつつあると言えます。

まとめ

<戦後日本経済のキーワード>

戦後昭和→食糧難、朝鮮戦争特需、「もはや「戦後」ではない」、東京オリンピック、大阪万博、GNP世界第2位

昭和後期→ニクソンショック、オイルショック、戦後初のマイナス成長、安定成長期

平成バブル→プラザ合意、土地への投機熱、インフレ

平成不況→「総量規制」「金融引き締め」、不良債権、大手金融機関の破綻、失われた20年

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長