GDPデフレーターとは

今回はGDPデフレーターについて説明していきます。

この文章を読むことで、GDPデフレーターの求め方とインフレ率の計算について学ぶことができます。

GDPデフレーターとは

GDPデフレーターは「財・サービスの価格変動のみを数値に反映させるためのツール」です。

この数値の変動を見ることで、物価水準とインフレ率を監視することができます。

GDPデフレーターを求める

価格を固定することで、生産量の変動によるGDPの変動を分析する実質GDPに対し、GDPデフレーターはGDPの財・サービスの価格のみを数値に反映するための方法です。

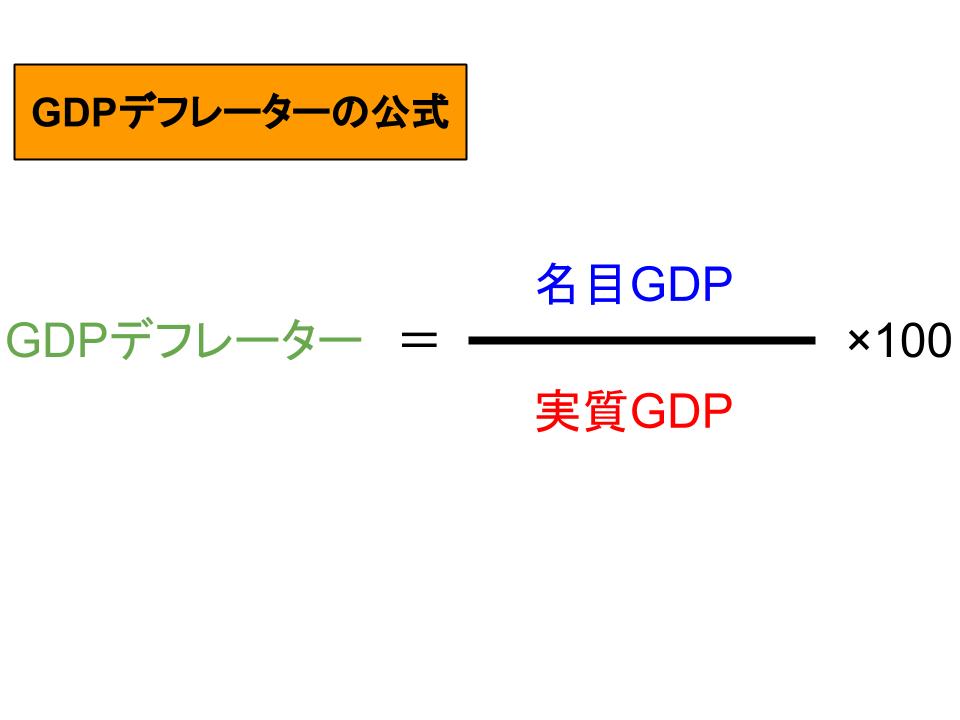

計算式は次のようになります。

GDPデフレーター = 名目GDP / 実質GDP × 100

実質GDPの基準年の場合は、名目GDPと同値になるため、基準年のGDPデフレーターは100となります。

100を基準として増えれば物価が上昇し、減少すれば物価が下落しているということがわかります。

すなわち、物価水準を数値化するのがGDPデフレーターなのです。

インフレ率の計算方法

「インフレ」とはインフレーションの略で、一定期間の経済全体の物価上昇を示す言葉です。

日本のバブル期や第一次世界大戦直後のドイツでは、異常なインフレーションが起きました。

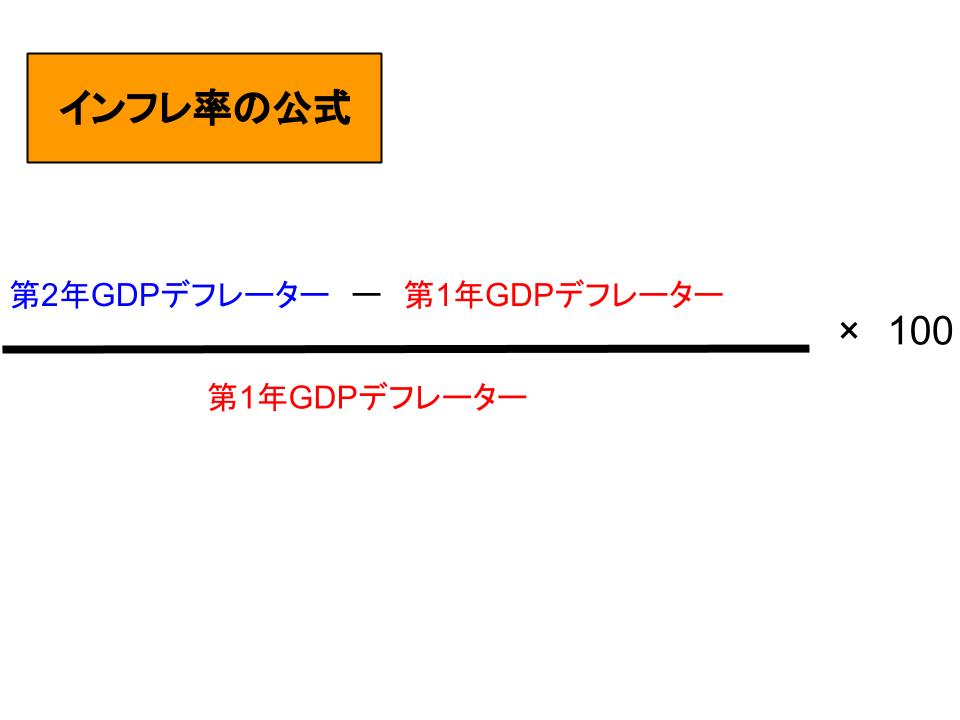

このインフレの程度をはかるのが「インフレ率」です。

「分析期間におけるGDPデフレーターの変化率」を求めることで計算します。

(第2年GDPデフレーター – 第1年GDPデフレーター) / 第1年GDPデフレーター × 100

GDPデフレーターを用いることで、経済の物価水準とともに、インフレ率を分析することができるのです。

では、この数値が具体的に経済に及ぼす影響を、例題を通じて見ておきましょう。

GDPデフレーターの影響を知る3つのケース

パンとジャムの2財のみを生産する経済を想定し、以下のそれぞれのケースでGDPデフレーターとインフレ率の変動を見てみましょう。

デフレーターが一定

2000年のパンの価格が100円、生産量が1でした。対してジャムの価格は50円、生産量は2です。

2001年になるとパンの価格が100円のまま、生産量が2に増加し、ジャムの価格が50円のまま、生産量は3に増えました。

<解説>

この例の場合、パンもジャムも価格は一定のまま、生産量だけが変動しています。

ここで2000年を基準年としてGDPデフレーターを求めると、2000年は基準年なので100です。

2001年の名目GDPが100円×2+50円×3=350円。

実質GDPも100円×2+50円×3=350円なので、GDPデフレーターは100です。

そのため、インフレ率は(100-100)/100=0%となります。

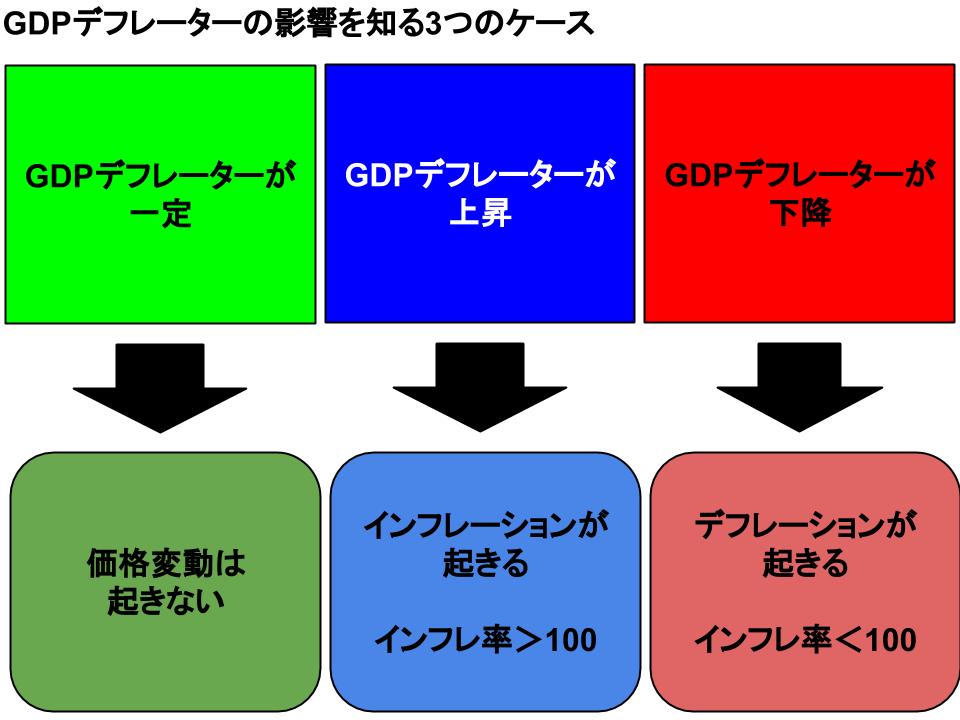

GDPデフレーターが一定の時、インフレは起きていないと判断できます。

デフレーターが上昇

2000年のパンの価格が100円、生産量が1でした。対してジャムの価格は50円、生産量は2です。

2001年になると、パンの価格が150円、生産量が2に増加し、ジャムの価格が100円、生産量は3に増えました。

<解説>

このように価格も生産量も上昇した場合に、2000年を基準年として各数値を求めてみましょう。

2000年のGDPデフレーターは、同じく基準年のため100です。

2001年は、名目GDPが150円×2+100円×3=600円です。

対して、実質GDPは100円×2+50円×3=350円です。

この時のGDPデフレーターは600/350×100=171です。

インフレ率は(171-100)/100×100=71%となります。

つまり、この間のインフレ率は71%だということができます。

GDPデフレーターが上昇するときインフレが起きると言えます。

デフレーターが下降

2000年のパンの価格が100円、生産量が1でした。対してジャムの価格は50円、生産量は2です。

2001年になるとパンの価格が80円となりますが、生産量は2に増加しました。対してジャムの価格も30円に下り、生産量は3に増えました。

<解説>

価格が下落したのに対し、生産量が増加した場合に2000年を基準年として各数値を求めましょう。

2000年のGDPデフレーターは100です。

2001年の名目GDPは、80円×2+30円×3=250円で、実質GDPは100円×2+50円×3=350円となります。

GDPデフレーター=250/350×100=71です。

つまり、この時の平均物価水準は前年の水準を割ったことになります。

そしてインフレ率は、(71-100)/100×100= -29%となります。

インフレ率がマイナス値になる、これはデフレーションを意味します。

GDPデフレーターが100を切るとデフレが起きるのです。

まとめ

GDPデフレーター→財・サービスの価格のみを数値に反映

GDPデフレーターでわかること→物価水準、インフレ率

GDPデフレーターが一定→物価変動、インフレは起きず

GDPデフレーターが上昇→物価上昇、インフレが起きる

GDPデフレーターが下降→物価下落、デフレが起きる

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長