中央銀行とは

今回は中央銀行について説明していきます。

この文章を読むことで、「なぜ中央銀行が必要か」「中央銀行の役割」について学ぶことができます。

なぜ中央銀行が必要か

日本には日本銀行、アメリカには連邦準備制度、イギリスにはイングランド銀行など、世界各国には「中央銀行」と呼ばれる銀行が存在します。

この銀行には様々な特権が与えられており、経済を左右する施策を任されています。

このような中央銀行はなぜ必要なのでしょうか?

それは「市場が不換紙幣を用いているから」です。

不換紙幣とは、1万円札や500円玉のような紙幣や硬貨などの本源的価値のない貨幣を指します。

この不換紙幣が貨幣として通用しているのは、政府の命令や宣言があるからです。つまり、不換紙幣とは権力あってのものなのです。

例えば、昔のヨーロッパのように数多くの王国が乱立していた時代には、それぞれの国で独自の不換紙幣を作っていたために非常に非効率な経済になっていました。

これに比べると、現在のユーロ体制は無駄の少ないものと言えます。

このシステムの規制を担当するのが「中央銀行」なのです。

日本の紙幣には「日本銀行券」と印字されていますが、これは日本銀行が日本の貨幣にかかわるすべてを管理している印でもあるのです。

中央銀行の役割

では、この中央銀行が具体的にどのような役割を担っているのかを見ておきましょう。

一つ目が銀行システムの健全性保持、二つ目が貨幣供給の調節です。

銀行システムの健全性保持

日本の中央銀行「日本銀行」の役割としてよく言われるのが、「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」です。

これらのうち、「銀行の銀行」がこの銀行システムの健全性保持を支える考え方です。

中央銀行は民間の銀行やその他の金融機関が預金をし、かつ融資を受けることができる唯一の機関です。

日本の金融機関同士の金融取引決済も、日本銀行の預金の振替によって行われています。

これは中央がすべて統括してやっているのではなく、全国にある32の支店が各地で分担して行っています。

支店群は、他にも地域経済の調査や地域金融機関の経営状態を把握することで、銀行システムの健全性を保持する仕事を担っています。

貨幣供給の調節

「発券銀行」「政府の銀行」としての役割が、貨幣供給の調節という中央銀行の最も重要な役割と密接に関わっています。

発券銀行とは「国内で唯一紙幣や硬貨を製造することができる銀行である」という意味です。

また、政府の預金口座の管理・税金や年金の受払、国債に関する事務までを取り扱っているため、政府の銀行と呼ばれています。

このような性質から、中央銀行のトップはその国の政策に直接かかわっていることが多くなっています。

日本銀行の場合は国会の同意を得て、内閣によって任命される「政策委員会」なるものが設けられており、金融政策の運営方針等を決定しています。

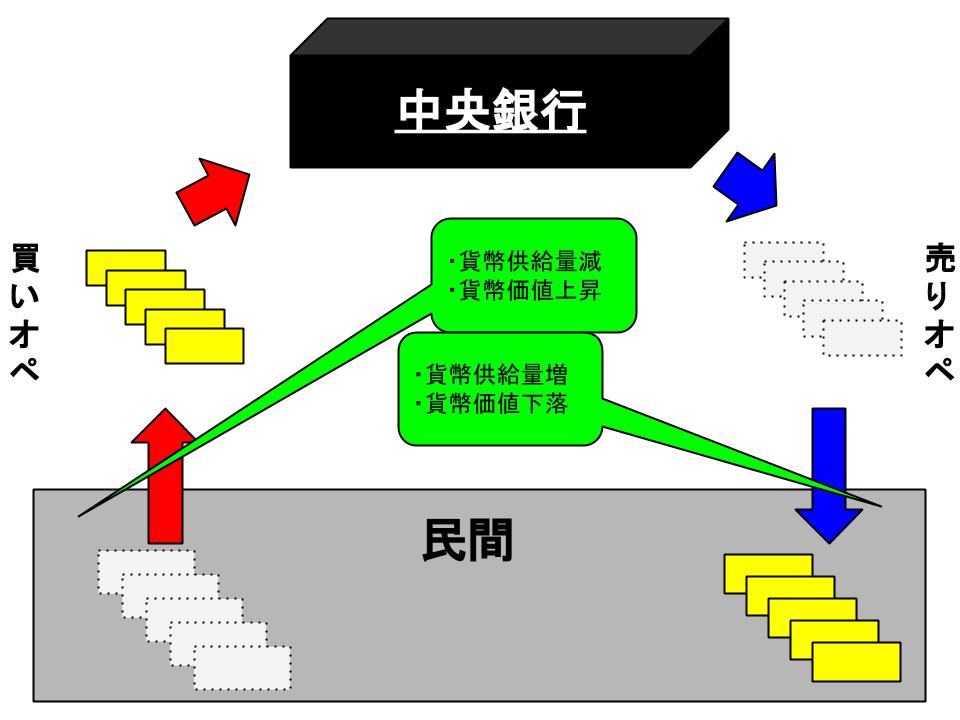

日本銀行が行う金融政策の中で、最もメジャーなものが「公開市場操作(オペレーション)」です。

「買いオペレーション(買いオペ)」「売りオペレーション(売りオペ)などと呼ばれています。

前者では日本銀行がお金を印刷し、そのお金で民間の国債を購入することにより、市場に貨幣を供給します。

これによって貨幣供給量を増加させ、貨幣価値の高騰を防止できます。

後者の場合は逆で、日本銀行の持つ国債を民間に対して売却し、市場から貨幣を吸い上げます。

これにより、市場の貨幣供給量を縮小し、貨幣価値の下落を防止するのです。

このオペレーションについては、下図を見てイメージで理解するようにしましょう。

中央銀行とは

世界各国に存在する「中央銀行」は、政府の信託が必要な不換紙幣システムには必要不可欠なものです。

中央銀行は「発券銀行」「銀行の銀行」「政府の銀行」などの言葉に現れるように、銀行システムの健全性の保持と、貨幣供給の調節という重要な役割を担っています。

民間金融機関の経営状態の把握、金融政策の決定や貨幣価値のコントロールなど、不換紙幣経済にとってなくてはならない役割を果たすのが中央銀行なのです。

まとめ

中央銀行が必要な理由→不換紙幣システムのコントロールが必要なため

中央銀行の役割→銀行システムの健全性保持・貨幣供給の調節

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長