生産性とは

今回は生産性について説明していきます。

この文章を読むことで、生産性の概要とその決定要因について学ぶことができます。

各国の貧富の差の原因

世界は貧富の差であふれています。日本の歌舞伎町で食べ物がゴミ箱に育てられるのと同じ日、同じ時間にアフリカでは飢えて死んでしまう人間がいます。

このような状況が生まれる事に対する原因の説明には、実に様々な見解がありますが、経済学はこの問題に対し「それは生産性が原因だ」と答えます。

「生産性の優劣」がこのような状況を生むのだとすれば、では生産性はどのようにして決定されるのでしょう。

これも非常に複雑な問題ですが、経済学はこの要因を主要な4つの項目に分類します。

「物的資本」「人的資本」「天然資源」「技術知識」

ここではこれら4つの項目について解説していくとともに、生活水準と生産性の関係についてより具体的に見ていきます。

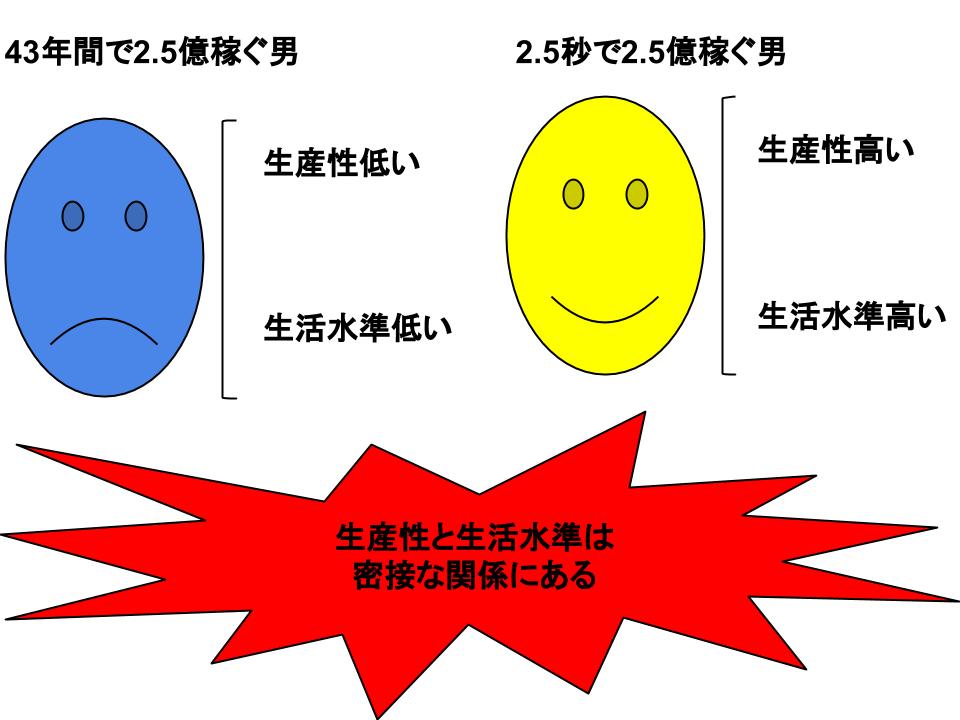

生活水準と生産性

生産性が低いほどに国や人は貧しくなり、高いほどに豊かになるというのはどういうわけなのでしょうか。

仮に、日本の大卒の生涯年収を2.5億円だとしましょう。

22歳から働き始め、65歳で働き終えるとすると43年働くことになります。43年かけて、2.5億円を稼ぐわけです。

対して秒速で1億円稼げる人がいたとします。すると、この人は2.5秒で1人のサラリーマンの生涯年収を稼ぎ終えることになります。

「時間あたりに一人の労働者が生産する財・サービスの量」を生産性と呼ぶとすると、後者の「秒速1億円の男」の生産性は一般的な大卒サラリーマンよりもはるかに高いことになります。

このように、生活水準は生産性と密接な関係にあるのです。

生産性の決定要因

では、この生産性を決定する4つの要因、すなわち「物的資本」「人的資本」「天然資源」「技術知識」について考えていきましょう。

私たちはこの4つをいかにして増やすかによって、生産性を高めることも低めることもできるのです。

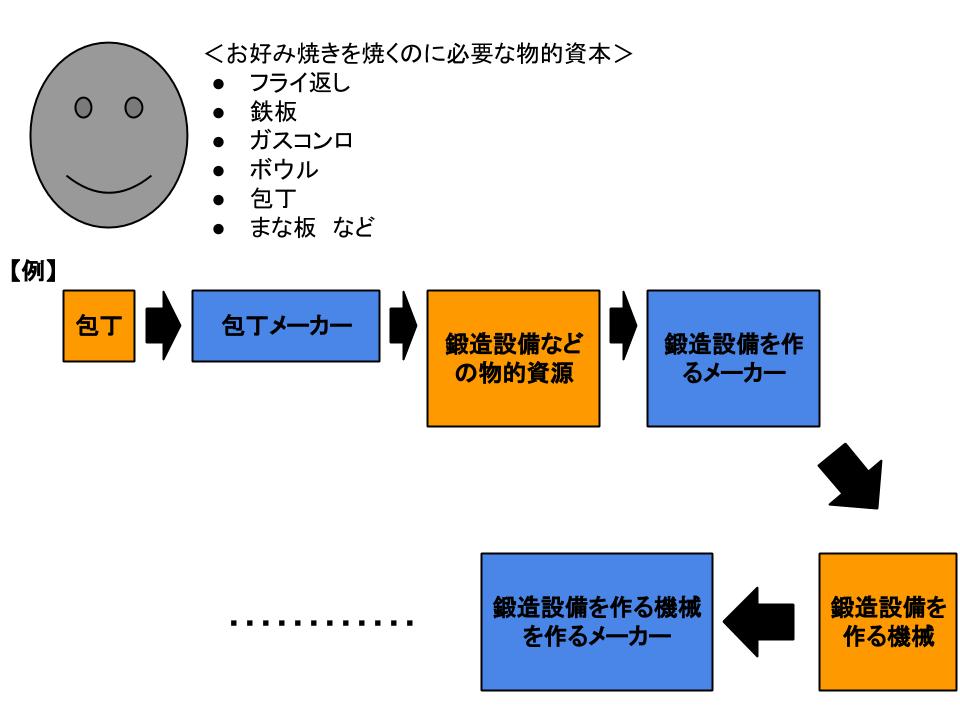

物的資本とは

財・サービスの生産に使われる設備や建造物のストックを、物的資本と呼びます(単に資本と呼ばれることもあります)。

資本は財・サービスを生産するために使われる投入物=生産要素の一種です。

ただし「生産された生産要素である」という特徴があります。

設備や建造物を作るためには、そのための素材を生産しておかなくてはなりません。

この物的資本について、具体的な例を見ておきましょう。

【例題2】

「お好み焼きを焼く」という行為に関して、物的資本の観点から考えてみましょう。

<解説>

まず、お好み焼きを焼くには「フライ返し」「鉄板(あるいはホットプレートやフライパン)」「ガスコンロ」「ボウル」「包丁」「まな板」といった設備が必要です。

これらがすなわち物的資本です。

しかし、例えば包丁は包丁メーカーが作成したものであり、その包丁メーカーが包丁の作成のために使った設備もまた、設備メーカーが作ったものです。

これと同じことがそれぞれの物的資本に関して言えます。

この物的資本が増えると、生産性が向上する場合があります。

仮に、あるお好み焼き職人は同時に4枚のお好み焼きを均一に焼くことができるにもかかわらず、フライパンやコンロが1セットしかなければ、その職人は実力をもてあますことになるでしょう。

そこで、3セット分の物的資本が増えれば、彼の生産性は4倍になるのです。

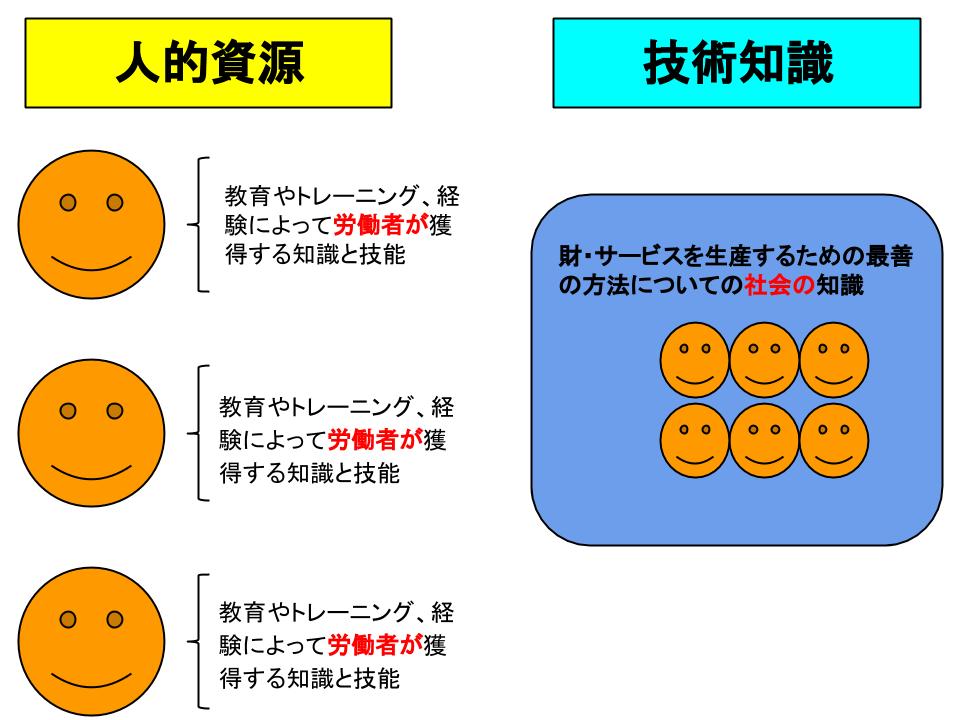

人的資本とは

2つめの要素である人的資本は教育やトレーニング、経験によって労働者が獲得する知識と技能を指します。

言い換えると「人に依存する資本」。

人そのものではなく、人が持っている知識や技能であるという点に注意しましょう。個人ではなく、能力を指しています。

例えば、学校教育などで身につけた能力は人的資本です。

わかりやすいのは工業高校や商業高校、専門学校といった職業に直結しやすい学校で学んだ知識や技能でしょう。

理系の大学で学ぶようなことも、人的資本として考えやすいかもしれません。

あるいはコミュニケーション能力やバイタリティーといったものも、人的資本と言えます。

または、実際に仕事に就いてから学ぶ知識や技能についても当てはまります。

レジはどうやって打つのか、商品の包み方や、接客の方法、あるいはクレーム処理の方法など、これらも全て人的資本です。

この「人的資本が生産性を高める」というのはイメージしやすいかもしれません。

先ほどのお好み焼き職人が、さらに経験を積んで一度に6枚のお好み焼きを焼く技術を身につけた場合などは、人的資本の増加による生産性の向上ということができます。

天然資源とは

土地や河川に鉱床、油田などのように自然が供給する財・サービスの生産への投入物を天然資源と言います。

天然資源には再生可能資源と枯渇性資源という2つの種類があります。

前者は森林や河川などです。森林は伐採してしまってもまた植えれば成長しますし、河川もまた雨が降れば流れが生じます。

対して石炭や石油、液化天然ガスなどは使い果たしてしまえば、そう簡単にまた増えるというわけではありません。

確かに何百万年という時間をかければ「再生」しますが、それはもはや「再生」とは呼びません。

この天然資源が生産性にもたらす影響は、予想外なことに「小さい」と言われています。

<日本とサウジアラビア>

2007年の日本の石油年間生産量は97.9万キロリットルです。

対して、ある年のサウジアラビアの生産量は4162億キロリットルを超えます。これは日本の4万2000倍を超える産出量です。

言ってみればサウジアラビアやその他の石油産出国は、たまたま自国の領土内に石油が大量に出たために豊かな生活ができるようになっただけです。

確かにサウジアラビアはある程度豊かな国ではあります(2013年のGDPは7484億アメリカドル)。

しかし、日本はサウジアラビアよりも石油という天然資源が4万2000分の1しか出ないにもかかわらず、世界でも最も豊かな国の一つでありつづけています(同年の日本のGDPは4.92兆アメリカドル)。

資源以外の部分で十分生産性は上がり、国は豊かになることを日本は証明しているのです。

この意味で、天然資源が生産性にもたらす影響は小さいと言われます。

技術知識とは

4つめの要素である技術知識は、財・サービスを生産するための最善の方法についての「社会の」知識を指します。

例えば、ある時全自動お好み焼き機が完成し、同時に10枚をいとも簡単にしかも美味しく焼き上げる技術が確立したとします。

これが常識になり社会全体に機械によるお好み焼きが浸透したとき、もはや自分の手でお好み焼きを焼く時代は終わりを告げます。

この時の「機械でお好み焼きを焼く」という技術が「技術知識」です。

人の手で刈り取っていた稲穂を機械で切るようになったとか、手縫いでやっていた作業をミシンでやるようになったとか、そういった場合の稲刈り機やミシンも全て技術知識に当てはまります。

ここで気をつけたいのは、技術知識と人的資本の違いです。

技術知識はあくまで「社会の」知識です。対して、人的資本は「個人の」知識や技能を指します。

この部分の理解がずれていると、いざ生産性を向上させようというときに明確に施策を立案できなくなるので注意しましょう。

生産性とは

経済学は世界の貧富の差の原因の一つを「生産性」であるといいます。

生産性は生活水準に直結するからです。

また、この生産性は物的資本、人的資本、天然資源、技術知識の4つの要素によって左右されています。

まとめ

貧富の差の原因=生産性の差

<生産性の決定要因>

物的資本→財・サービスの生産に使われる設備や建造物のストック

人的資本→教育やトレーニング、経験によって労働者が獲得する知識と技能(人に依存する資本)

天然資源→土地・河川・鉱床・油田などの自然が供給する財・サービスの生産への投入物

技術知識→財・サービスを生産するための最善の方法についての「社会の」知識

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長