実質GDPと名目GDP

今回は実質GDPと名目GDPについて説明していきます。

この文章を読むことで、実質GDPと名目GDPの概要と使い分けについて学ぶことができます。

GDPが増加するときの二類型

国内総生産、GDPが増加するときは次の二つのいずれかが起きていると言えます。

・その経済における財・サービスの生産量が増加している

・その経済における財・サービスの価格が上昇している

つまり、一定期間のGDPが3億円増加した時、3億円分の財・サービスがより多く作られたか、あるいは3億円分の価格上昇が起きているか、のどちらかなのです。

どちらにしてもGDPの増加には違いないのですが、この2つを分けて考えるのには訳があります。

学者は価格と生産量を分けたがる

特に経済学者はこの2つの事象を分けて考えようとします。

なぜならば、生産量の増加によってGDPに影響が出たのか、価格上昇によってそうなったのか、このいかんによっては見えてくる経済の実像が全く変わってしまうからなのです。

ここで登場するのが実質GDPと名目GDPという二つの言葉、概念です。

名目GDPとは

まずは名目GDPから考えておきましょう。

これは過去の生産量や価格の多寡にかかわらず、その期間のGDPをその期間の生産量と価格で計算したものを指します。

具体的な例を挙げて説明しておきましょう。

【例題1】

ここに米と味噌だけを生産する経済があるとします。

2000年の米の価格は1トン1000円で、生産量が1000トンです。

対して同じ年の味噌の価格は1トン500円で、生産量は2000トンでした。

2001年米の価格は1200円になり生産量は1500トンに、味噌の価格は1000円に生産量は3000トンになります。

2002年になると米が1500円・3000トン、味噌は1500円・5000トンになりました。

<解説>

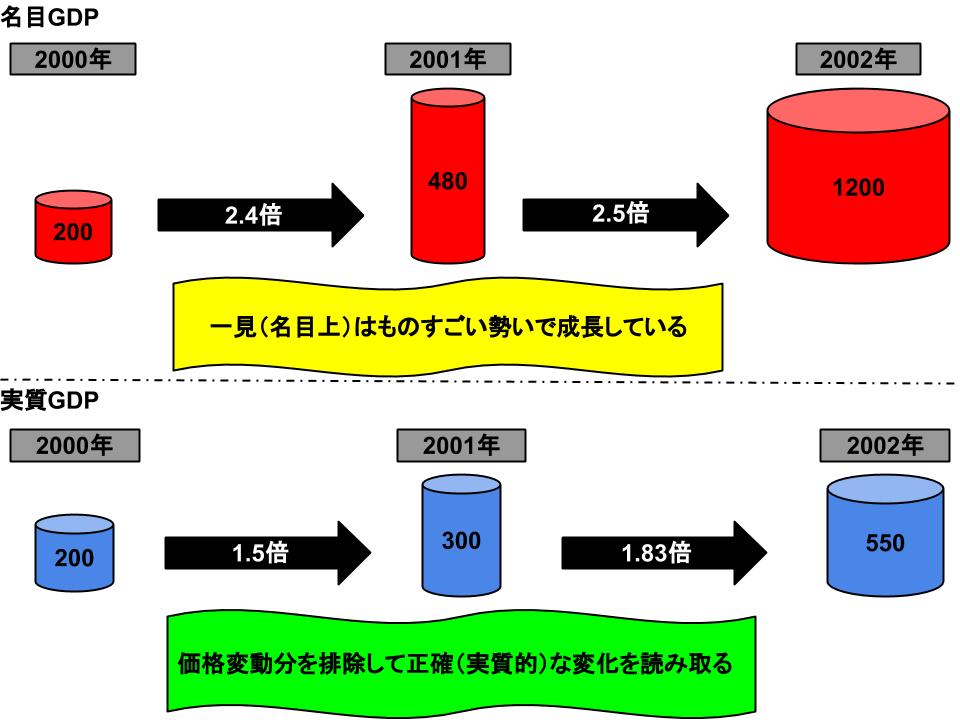

この時の名目GDPはそれぞれ以下の計算式で求められます。

(2000年)

1000円×1000トン+500円×2000トン=200万円

(2001年)

1200円×1500トン+1000円×3000トン=480万円

(2002年)

1500円×3000トン+1500円×5000トン=1200万円

この経済のGDPは年々ものすごい勢いで成長していますが、その要因は生産量の拡大と価格の上昇双方にあると言えます。

これではどちらがどのような影響を及ぼしているかが明確になりません。

実質GDPとは

そこで実質GDPが必要になります。

これは基準となる価格を設定することで、価格による影響を排したGDPの変化を明らかにするものです。

経済学者はGDPの話をするとき、この実質GDPを前提として語ろうとします。

GDPの変化を生産量においてのみ論じることで、より正確にその経済の能力を描き出そうとするのです。

【例題2】

先ほどの例を用いて、各年の実質GDPを考えてみましょう。基準年は2000年とします。

<解説>

基準年となる2000年の価格は米が1000円、味噌が500円です。

価格は固定して、生産量だけに着目し、GDPを計算すると以下のようになります。

(2000年)

1000円×1000トン+500円×2000トン=200万円

(2001年)

1000円×1500トン+500円×3000トン=300万円

(2002年)

1000円×3000トン+500円×5000トン=550万円

こうすることで、GDPの変化のうち生産量による変化だけを取り出すことができます。

実質GDPと名目GDP

GDPが増加するときの要因として、対象となる期間の経済における財・サービスの生産量と価格のいずれか、あるいは両方の増加が考えられます。

経済学はこの2つの要因を切り離して考えることで、より正確に分析対象の経済力を測ろうとします。

実質GDPはそのための有効打となります。

基準価格を設け、価格要因を固定することで、生産量の変化によるGDPの変化だけを抽出できるからです。

対して名目GDPは2つの要因を切り離して考えられないため、経済学においては重視されません。

まとめ

<GDPの増加要因>

その経済における財・サービスの生産量が増加している

その経済における財・サービスの価格が上昇している

名目GDP→過去の生産量や価格の多寡にかかわらず、その期間のGDPをその期間の生産量と価格で計算したもの

実質GDP→基準となる価格を設定することで、価格による影響を排したGDPの変化を明らかにするもの

経済学は実質GDPを重視する

関連ページ

- 経済学の十大原理

- 経済変動の重要な3事実

- 金融資源の国際的フロー

- 財の国際的フロー

- 国際的フローの貯蓄と投資の関係

- 日本は貿易すべきか

- 均衡変化の分析

- 財政赤字と財政黒字

- 中央銀行とは

- 古典派の二分法と貨幣の中立性

- 閉鎖経済と開放経済

- 会社の形態

- GDPの構成要素

- 消費者物価指数とは

- 消費者余剰

- 総需要曲線と総供給曲線のシフトの影響

- 需要とは

- 経済モデル

- インフレ影響に対する経済変数補正

- 経済成長と公共政策

- 経済の所得と支出(マクロ経済学)

- 経済学の重要な恒等式

- 経済学とは

- 経済学者の意見が一致しない理由

- 効率と公平のトレードオフ

- 弾力性と税の帰着

- 弾力性とは

- 実証的分析と規範的分析

- ITを活用した経営戦略(コピー)

- 失業の測定方法

- 株式市場と債券市場

- 経済学の重要な恒等式

- 総需要曲線

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 均衡とは

- 市場均衡の評価

- 外部性に対する公共政策

- 外部性とは(厚生経済学)

- 金融仲介機関とは

- 金融システムとは

- 摩擦的失業と構造的失業

- GDPデフレーターとは

- GDPは経済厚生の尺度として妥当か

- GDP(国内総生産)とは

- GDPデフレーターと消費者物価指数

- 総需要曲線

- 投資インセンティブ

- 職探しと失業保険

- 貸付資金市場

- 市場と競争(ミクロ経済学)

- 市場の効率性

- 生計費測定の3つの問題

- 失業の測定方法

- ミクロ経済とマクロ経済

- 総需要と総供給のモデル

- 貨幣価値と物価水準

- 貨幣の流通速度と数量方程式

- 貨幣とは

- 貨幣市場の均衡

- 貨幣数量説と調整過程の概略

- 純輸出と純資本流出の均等

- 戦後の日本経済の歩み

- 価格規制(政府の政策)

- 価格と資源配分

- 生産者余剰

- 生産可能性と比較優位、および特化・交易

- 生産性とは

- 購買力平価(PPP)とは

- 実質為替相場と名目為替相場(円高と円安)

- 実質GDPと名目GDP

- 実質利子率と名目利子率

- 景気後退と不況

- 貯蓄インセンティブ

- 貯蓄と投資

- 科学的な経済学

- 短期の経済変動

- 株式市場と債券市場

- 株価指数とは(日経平均、TOPIX、ダウ平均、FTSE)

- 供給とは

- 税と公平性

- 税金とは

- 税と効率性

- 経済学の主要学説

- 短期の総供給曲線が右上がりの理由

- 短期の総供給曲線がシフトする理由

- 総供給曲線

- 失業とは

- グラフの用法

- 経済の波

- 世界各国の経済成長