仮説・検証の3つの効果 その4

【仮説・検証の3つの効果】

A社は今後の戦略として、社員への仮説・検証思考を徹底させる道を選択しました。

その裏には、スタッフ個々人に必要な個別のスキルを向上させるというよりも、全社員を優秀なビジネスパーソンへと成長させるため、基礎力の底上げを図るというY社長の狙いがありましたね。

それはまた、社員間での情報共有にもつながります。

仮説・検証を行うということは、ある課題に対して解決策を模索するときに、必ず予測を立てるだけという単純なことではありません。

どのように仮説を立てて、どのように検証し、解決策を構築していったのかという考えの道筋を明らかにするということなのです。

それは自分自身に対してもそうですし、周囲の人間に対してもそうです。

だからこそ、仮説・検証の思考を全社員が行うようになれば、社員間での情報共有にも否が応でも拍車がかかるのですね。

思考の質、解決策に対するアプローチのレベルが向上するということに留まらず、会社の成長に合わせて社員もまた成長できるという部分に着目すれば、仮説・検証思考は、ビジネスパーソンに必須のスキルと言えそうですね。

それでは、仮説・検証における「3つの効果」について、ここで改めて確認していきましょう。

自身がこれから仮説・検証を行おうと思っている方だけでなく、社員教育の一環としてマスターしておきたいという方も、ぜひその効果あるいはメリットについて把握しておいてくださいね。

修得に対する意欲が大きく変わることでしょう。

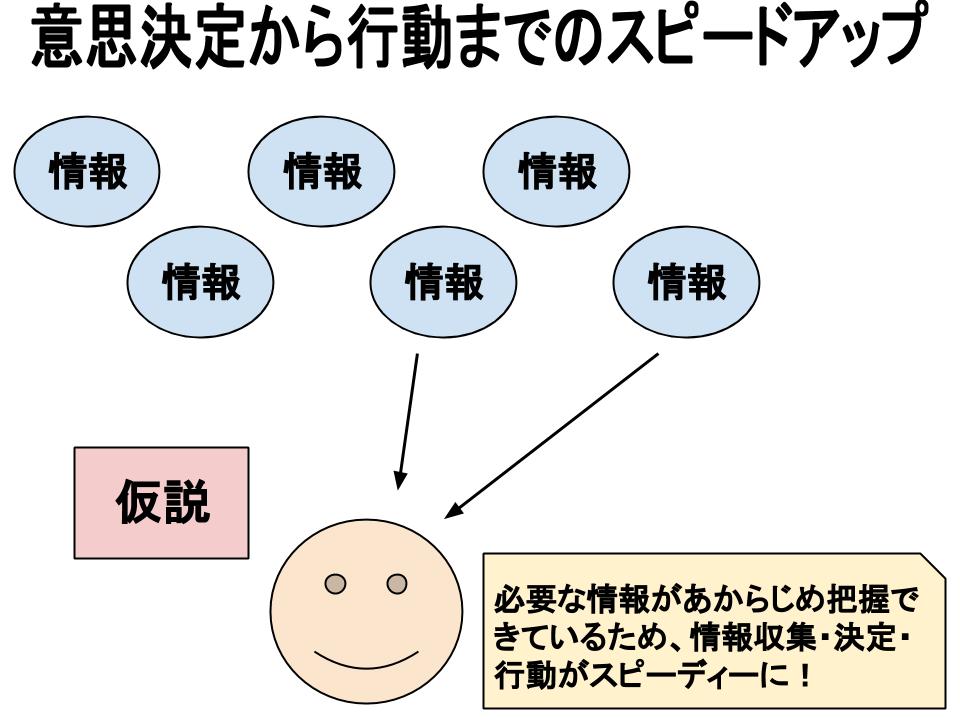

<【効果1】意思決定から行動までのスピードアップ>

ビジネスではいつでもスピード感が要求されます。

ブルーオーシャンという言葉があるとおり、新しい市場への参入が少しでも遅くなってしまえば、そこは瞬く間にレッドオーシャンと化してしまうのです。

そうなれば、中小企業はもちろん、新興のベンチャー企業が入り込む余地はありません。

スケールメリットを利用した大企業に蹂躙されてしまうでしょう。

しかし、もし社員がスピード感をもって仕事をしていればどうなるでしょうか。

ほんのわずかなチャンスからもビジネスの芽をしっかりと刈り取ることができるようになるのです。

もちろん、意思決定から行動までの一連の流れが早ければ早いほど、先行者利益を得ることができますね。

そのため、後から参入してくる企業の規模に関わらず、有利な立場に立つことができます。

それだけではありません。

スピード感をもって業務に取り組めるということは、それだけ効率を重視するようになるということです。

実は、このスピードに対する意識が、社内の雰囲気を醸成することにもつながります。

せかせかするというのではなく、締め切りをつねに感じることが、小さな時間を浪費しない工夫として実践されるのですね。

使える資源は限られています。

なかでも、時間という大切な資源は、一度失ったら取り返すことができません。

人的資源や資金のように、後から補填することは不可能なのです。

仕事に対する考え方の基礎が身についていないばっかりに、時間を湯水のごとく浪費してしまえば、いくら先行者利益のある事業を行っていても、結果は芳しくないでしょう。

目の前にあるチャンスを見逃さないために、また、ひとつひとつの仕事に対する意識を高め、スピード感という時間に対する尊重を身を持って示すことが、社内に活力を与えます。

仮説・検証によって高められた意思決定および行動までの素早さは、会社の成長と個人の成長を双方から加速させてくれることでしょう。

トップから末端の社員まで、すべての人員が仮説・検証を行うことによって、それが企業文化にまで昇華すれば、他社の追随を許さない勢いのある企業になることも可能なのです。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1