帰納法 その2

<解説>

先述の企画書を提出したAさんが社長から呆れられたのは言うまでもありません。

社長は某番組をリアルタイムで見ていましたし、内容についても一定の理解はしていました。

時代の流れとしてニュースアプリが台頭していることは間違いないでしょう。

たしかにAさんの考え方は合理的です。

自社と条件が似ているB社、C社、D社という3企業が取り組んでいる以上、そこに流行としての勢いや背景にある事業としての旨みを感じ取ることは大切なことです。

しかし、競合3社がすでに取り組んでいる事業に今から参入するのは、どう考えても時期を逸しています。

体力のない企業が特別な戦略や生かせる資源もないまま新規事業に参入して失敗する例を、社長は経営者としてたくさん見てきました。

なかでも、最近の事例として「クラウドソーシング事業」に各社が参入した結果は、Aさんにとってもイメージしやすかったようです。

鳴り物入りで海外から輸入されたクラウドソーシングは、先行企業数社を残してその他は鳴かず飛ばずでした。

つまり、Y社がニュースアプリ事業にこれから参入し、たとえ採算がとれたとしても、Y社を発展させるという未来志向の事業にはとうていなり得ません。

過去の事例からは、後発企業がマイナスをいかに減らしつつ撤退するか苦心惨憺する様子が手に取るようにわかります。

Aさんは帰納法を活用して結論を導いたところまでは良かったのですが、推論の検討が甘かったために失敗してしまったのです。

同業他社が経済番組に取り上げられたのを見て、すぐさま反応してしまうAさんのミーハー根性に対し、キツくお灸がすえられる結果となりました。

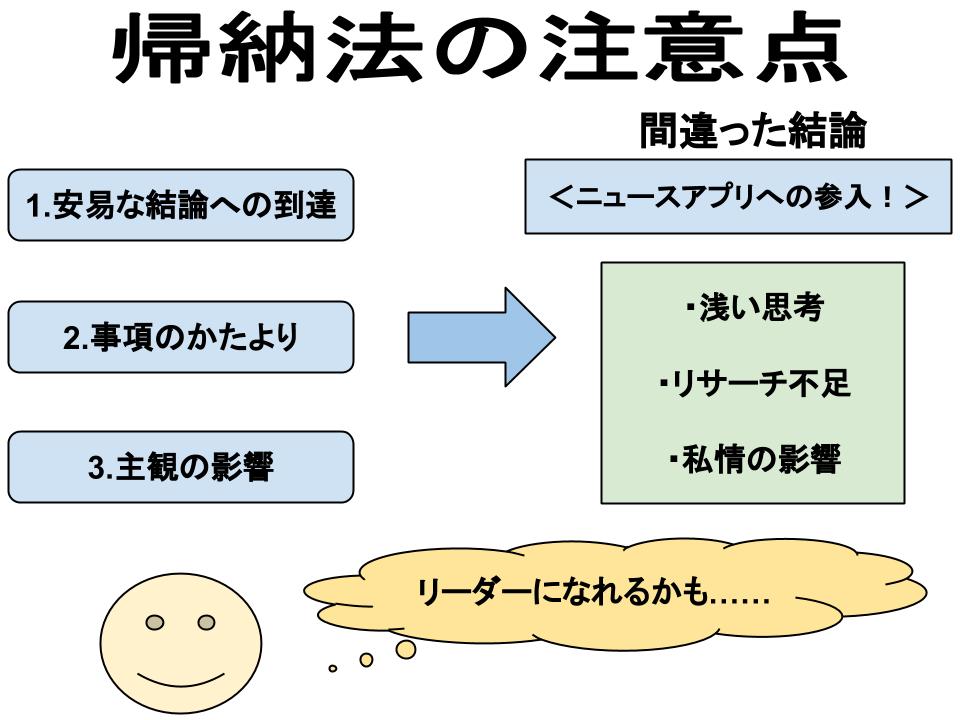

【帰納法の注意点】

では、なぜAさんの推論の検討は甘くなってしまったのでしょうか。

そこには帰納法を活用する際の注意点が含まれています。

<注意点1.安易な結論への到達>

競合他社が取り組んでいる事業が必ずしも有望なものとは限りません。

また、新規事業への参入を検討する際には時期や採算性など、幅広い視野で検討する必要があります。

Aさんは自らの思考を深く掘り下げなかったため、安易な結論に到達してしまいました。

<注意点2.事項のかたより>

また、収集する事項にはかたよりがあってはいけません。

本来であれば、競合3社だけでなく、大手の参入や他業種の動きなども収集しなければ正しい結論は導き出せません。

Aさんはリサーチ不足でもあったのです。

<注意点3.主観の影響>

そして、Aさんの思考にもっとも影響を与えたのが「リーダーへの可能性」です。

自分がリーダーでもやっていけそうだし、ヒットは間違いないという考え(主観)があったために、手近な事例を安易に採用するという失敗をおかしてしまいました。

【演繹法との違い】

最後に、帰納法と演繹法の違いを確認しておきましょう。

上記の例で言えば帰納法は

「B社がニュースアプリ事業を展開している(事象1)」「C社がニュースアプリ事業を展開している(事象2)」「D社がニュースアプリ事業を展開している(事象3)」→「我が社もニュースアプリ事業に参入するべき(結論)」

となります。

「複数の事象から結論(一般論)を導き出す思考法」になっていますね。

次に演繹法の場合は

「競合3社がニュースアプリ事業に取り組んでいる(事象)」→「体力も活用できる資源もない後発企業は失敗する(一般論)」→「Y社はニュースアプリ事業に参入すべきではない(結論)」

というように、Y社の社長が行った「事象と一般論から結論を導き出す思考法」になります。

もしAさんが、帰納法によって得られた結論に対し、社長が行ったように演繹法でその正否を判断することができていれば、今回のような失敗は未然に防げたかもしれません。

演繹法と帰納法は別々に扱うものと考えず、相互に補完しあう関係であることを忘れないようにしましょう。

【まとめ】

・帰納法とは「複数の事例から共通項を抜き出し、そこからルールや一般論を導き出す思考法」

・帰納法を活用する際には「安易な結論」「事項のかたより」「主観の影響」に注意する

・帰納法は演繹法と思考の方向が逆になる

・帰納法と演繹法は相互に補完しあう関係である

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1