ロジックツリー その2

【原因追求のロジックツリー】

まずは原因追求のロジックツリーから作成していきましょう。

分かりやすくするために、自社と取引先の問題点を「なぜ売上が伸びないのか」に設定します。

状況を改めて整理しますと、自社については自分の部下を説得するために、取引先については取引相手を説得するためにロジックツリーを活用します。

企業の売上が伸びない理由はどこにあるでしょうか。

ここで大切なのことは3つあります。

1つ目が短絡的な答えを前提に考えないこと。

2つ目ができるだけ具体的に理由を挙げていくこと。

3つ目が「なぜ?」をくり返すことです。

上記を踏まえて理由をピックアップしていきます。

ざっと考えると次のようなものがあるでしょう。

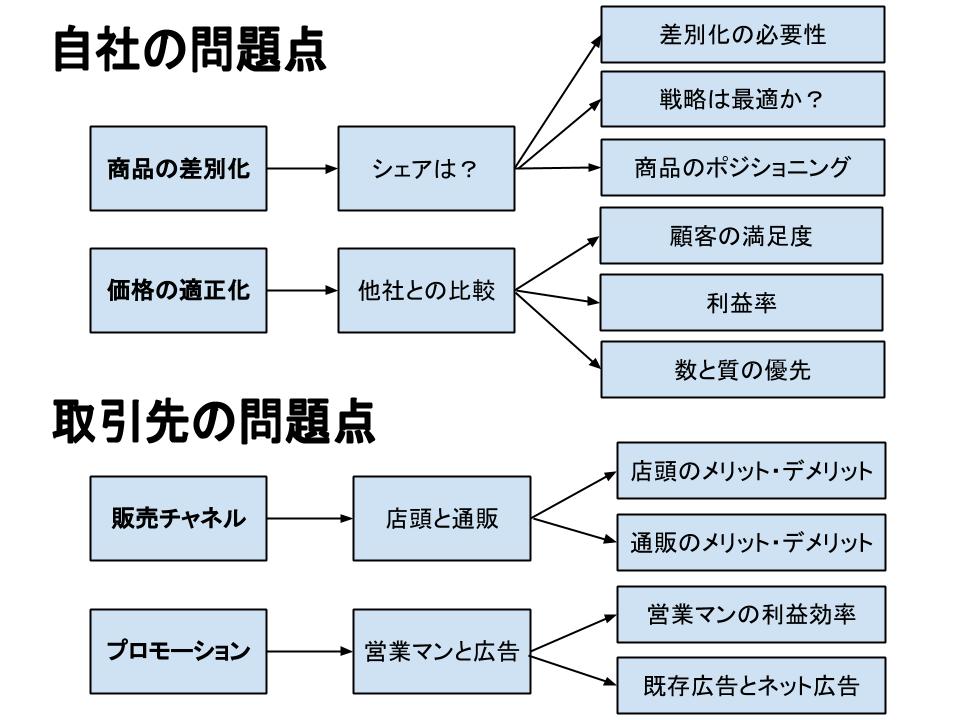

<自社の場合>

?商品の差別化が十分でない(商品)

?価格が適切で無い(価格)

→さらに「なぜ?」を繰り返していくと……

?商品の差別化→(なぜ?)→シェアはどのくらいか?→(なぜ?)→差別化の必要性はあるか?/戦略は最適か?/商品はどのようなポジションにあるか?

?価格設定→(なぜ?)→他社製品との比較→(なぜ?)→顧客の満足度は?/利益率は?/数と質どちらを重視するか?

<取引先の場合>

?.販売チャネルが機能していない(チャネル)

?.営業の方法に問題がある(プロモーション)

→さらに「なぜ?」を繰り返していくと……

?.販売場所/流通経路→(なぜ?)→店頭販売と通信販売の違い→(なぜ?)→店頭のメリット・デメリット/通販のメリット・デメリット

?.営業方法/広告戦略→(なぜ?)→営業マンの人件費/既存広告とインターネット広告→(なぜ?)→営業マンの利益効率は?/既存広告・インターネット広告のそれぞれの効果は?

今回はとくに問題を一般化するために4P(製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion))に根ざしてポイントを4点に絞りました。

実際の現場ではより具体的な問題点を探してみてください。

4Pのようなフレームワークを活用する利点としては、漏れなくダブりなく問題点を把握できることがあげられます。

当初の段階で何らかのフレームワークを活用することはロジックツリー作成においても有効ですので覚えておくと良いでしょう。

【問題解決のロジックツリー】

原因追求のロジックツリーにおいて問題点を把握したら、次は問題解決のロジックツリーを作成しましょう。

原因追求の段階でどれだけ漏れなくダブりなく問題点を洗い出せているかによって、問題の解決もより的確になります。

それぞれの問題点と原因をもう一度確認しつつ、解決策をピックアップし、さらに「具体的にどうやって?」を繰り返していきます。

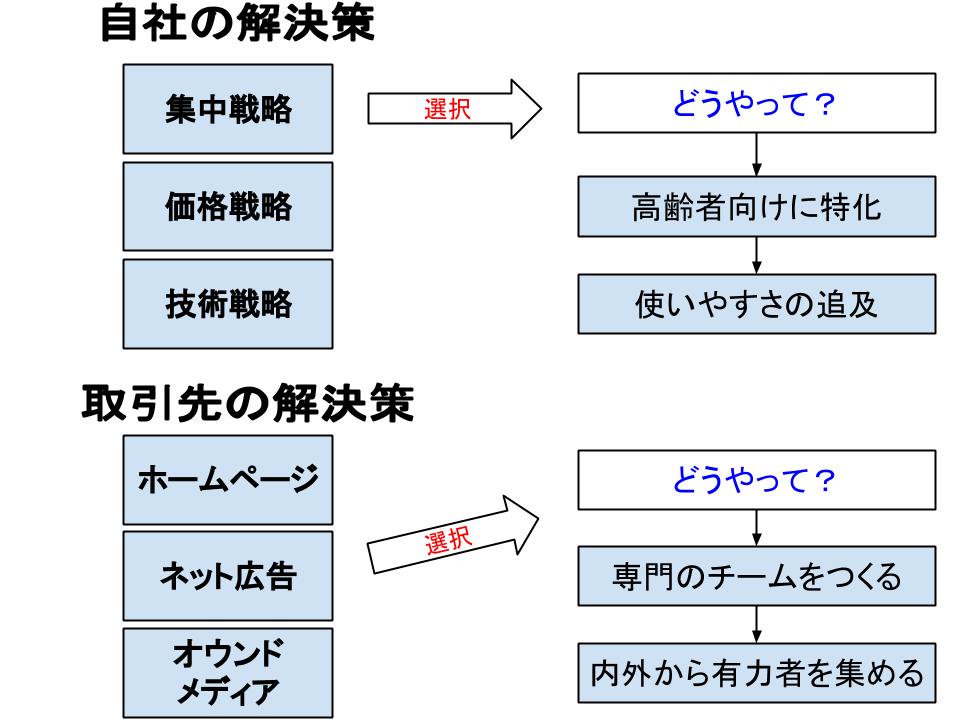

<自社の原因>

問題点:「なぜ売上が伸びないのか」

原因:「商品の戦略があいまいだった」

解決策?集中戦略、?価格戦略、?技術戦略

↓

「具体的にどうやって?」

↓

?集中戦略→高齢者向けに特化する→使いやすさの追及

<取引先の原因>

問題点:「なぜ売上が伸びないのか」

原因:「インターネット対策(販売・プロモーション双方の)が不十分だった」

解決策?.ホームページの拡充、?.ネット広告へのシフト、?.オウンドメディアの構築

↓

「具体的にどうやって?」

↓

?.ネット広告→ネット広告専門のチームをつくる→内外から有力者を集める

それぞれピックアップした解決策のどれを選択するかは企業の状況や環境、リソースなどからじっくりと判断する必要があります。

今回はそれぞれ集中戦略とネット広告を選択しましたが、状況に応じて適時変更してくことも必要になるでしょう。

また、いくら問題解決のために優れている施策だとしても、それが実現不可能であれば意味がありません。

「実現可能性」と最善の手法をともに意識しながら、より再現性のある方法を模索していきましょう。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1