演繹法 その1

【演繹法とは】

あなたがもし特別な教育を経ずにクリティカルシンキングを実践しているとすれば、それはおそらく『演繹法的思考法』であると言えます。

演繹法はそれだけ私たちの生活の身近にあり、馴染みのある思考法なのです。

演繹法の仕組みを分析してみればその理由はあきらかです。

定義としては「ある事象と一般論を結びつけて、そこから結論を導き出す思考法」ですが、分解するとポイントは「事象」「一般論(ルール)」「結論」の3つであることが分かります。

たとえば、最近した決断を思い出してみてください。

お昼の定食屋でも昨晩の就寝前の出来事でも構いません。

おそらく、決定を下した過程では次のように演繹法が使われているはずです。

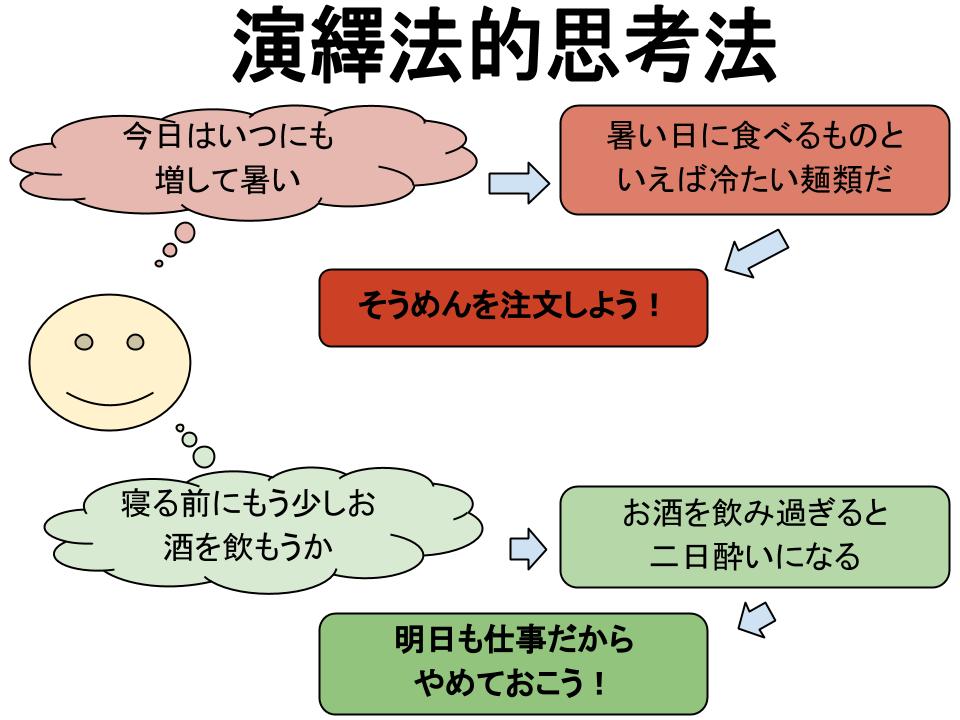

<定食屋にて>

「今日はいつにも増して暑い(事象)」→「暑い日に食べるものといえば冷たい麺類だ(一般論)」→「そうめんを注文しよう!(結論)」

<就寝前>

「寝る前にもう少しお酒を飲もうか(事象)」→「お酒を飲み過ぎると二日酔いになる(一般論)」→「明日も仕事だからやめておこう(結論)」

ときに私たちは感情や勢いで物事を押し進めてしまうこともありますが、基本的には演繹法によって損得を判断しつつ合理的な決定を下しています。

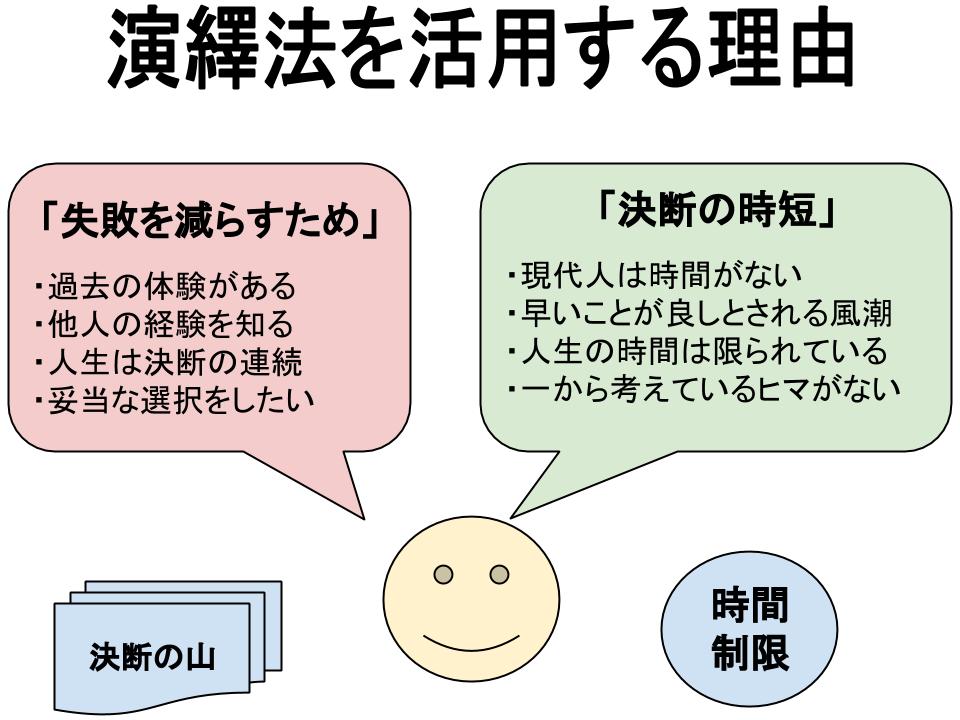

その理由は2つあります。

1つは「失敗を減らすため」です。

自身の経験と他人の事象を参照すれば、もっとも妥当な決断をすることは難しくありません。

人生が決断の連続であることを考えれば、成長とともに妥当な判断を優先するのも無理ないのです。

2つ目は「決断への時間を短くするため」です。

もし演繹法を使わなければ、時間をかけて一から物事を思考しなければならず、忙しい現代人にとってそれは大きなタイムロスになり兼ねません。

これら2つの理由からも分かる通り、私たちが自然と演繹法を身につけているのは現代社会で生きていくために必要だからです。

そして、意識的に演繹法を活用することによって、決断の過程を他人と共有することも可能になります。

【例題】

それでは、ビジネスの現場において演繹法がどのように使われているのか具体例を通じて見ていきましょう。

<例>

某大手カーディーラーに勤めている入社3年目のAさんは、同期入社のBくんに対し密かに闘士を燃やしていました。

それと言うのも、両者は営業成績においてここ数年拮抗していたのです。

直近の営業成績でみると、先月はAさんが10台の販売実績に対し、Bくんは12台。先々月はAさんが12台に対し、Bくんは13台でした。いずれもほぼ同数であることが分かります。

しかし、僅差ではあるものの、なぜかいつもBくんに一歩及ばないAさんは、その秘密が二人の直属の上司C課長にあると睨んでいました。

つまり、優良顧客を優先的にBくんに振り分けているのではないかと考えていたのです。

事実、Aさんは新規顧客からの契約が多いのに対し、Bくんは紹介による契約がほとんど。

これは明らかにC課長が裏から手を回していることに他なりません。

いたたまれなくなったAさんはある日、C課長をつかまえて詰問しました。

ただ、返ってきた答えはAさんの予想とは大きく異なっていました。

C課長は、AさんとBくんの営業スタイルの違いから、最適な手法を導き出していたのです。

それぞれに対する判断は次のようなものでした。

<Aさん>

はじめて会う人に対して物怖じせず、すぐに信頼関係を構築できる。

反面、長期的な人間関係を築くことが苦手でムラッ気がある。

→新規営業を率先して行わせよう!

<Bくん>

フットワークは決して軽くはないが、きめ細かいアフターケアがお客様から好評を得ている。

聞き上手である一方、的確な質問をするスキルはまだ身についていない。

→既存の顧客を優先的にフォローさせよう!

<解説>

重要なのは会社全体としてより多くの利益をあげることです。

C課長の立場で考えてみれば分かるのですが、AさんとBくんのどちらが販売台数を上回るかについては、会社の繁栄を最大の目標として掲げている以上、瑣末なものでしかありません。

そして、勝ち気なAさんに苦しい状況を与えていた方が、Bくんに対するライバル心から奮起してくれる可能性が高いのもまた事実です。

C課長の判断は合理的であり、それを聞いたAさんは引き下がるしかありませんでした。

ここで、C課長の思考を分解してみましょう。

分解すると、C課長の思考には演繹法が使われているのが分かります。

Aさんの評価:人当たりがいい(事象)→初対面に強い人は新規営業に向いている(一般論)→Aさんには新規営業を行わせよう(結論)

Bさんの評価:アフターケアに長けている(事象)→お客様と長く付き合っていくには、きめ細かい配慮が欠かせない(一般論)→Bさんには既存顧客をまかせよう(結論)

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1