ゼロベース思考 その1

【ゼロベース思考とは】

ゼロベース思考とは、その名の通り「ゼロ(何もない状態)」を「ベース(基本)」に物事を考える思考法のことです。

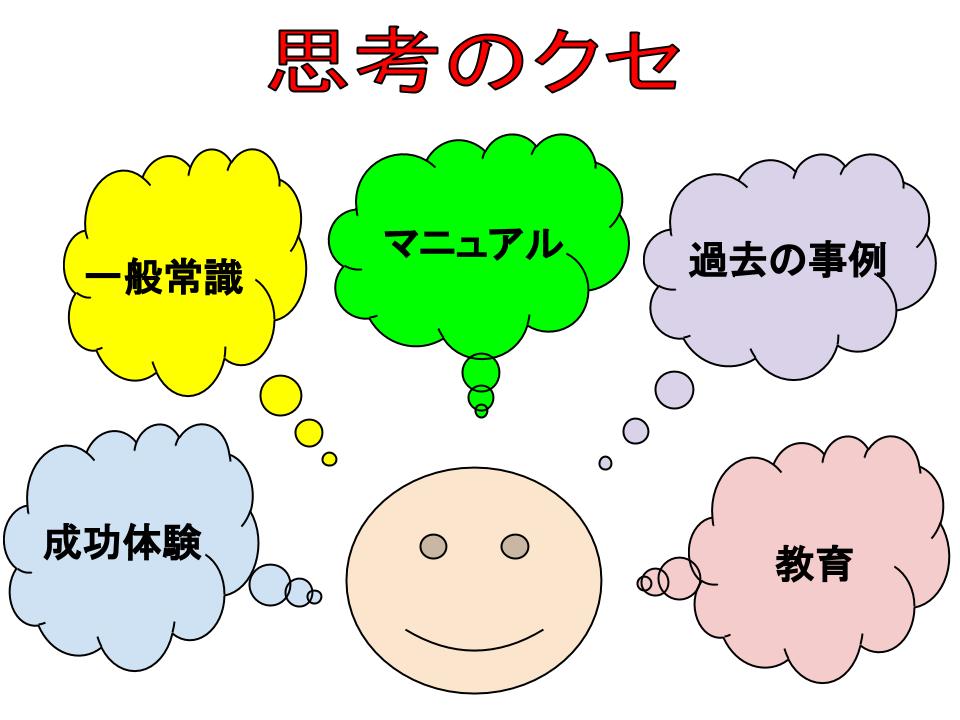

私たちは意識的・無意識的にさまざまな思考のクセをもっています。一般常識、マニュアル、成功体験、過去の事例、教育、指導、私情……。

意思決定に影響を及ぼす要素はたくさんあります。

たとえ周囲の状況や持てる資源から客観的に判断した事象でも、思考のかたよりがまったくない状態で得られた解とは限りません。

例えて言えば、鏡を見るか、あるいは他人に指摘されるまで自分の服装の乱れは気づきにくいのと同じです。

だからこそ、いつでもゼロベースで考えられる柔軟性が必要です。

クリティカルシンキングを行うには「なぜそう考えたのか?(前提)」や「何がゴールにあるのか?(目的)」を考えなくてはなりません。しかし、それらは一度設定してその後は変更しないわけではありません。

めまぐるしく移り変わる周囲の状況や置かれている立場を考慮しつつ、いつでもゼロベースに戻って最適解を追求する。より良い意思決定はその先にこそあるのです。

【例題】

ゼロベース思考は経験・実績がある人ほど忘れがちです。具体例を交えながら見ていきましょう。

<例>

マンションデベロッパーA社に勤めるY課長は、前回担当した物件の成績を買われて新しいB物件のチームリーダーに抜擢されました。はじめての挑戦になります。

ただ、B物件は前評判が悪く、企画部や事業部からも販売が難航すると予想されていました。その理由はいくつかありますが、立地、設備、価格、競合他社、そして社会情勢が主な要因とされています。

B物件の販売開始前、エリアマネージャーであるZ部長に呼び出されたY課長。執行役員へのプレゼンでどのような戦略を発表するのかと問われました。

Y課長の意見を聞く前に、Z部長が示した案は次のとおりです。

・若手社員を使ったローラー作戦

・早朝から深夜までの徹底した飛び込み営業

・ベテラン社員から選抜して電話営業

しかしY課長はその提案を受け入れませんでした。独自の対案を用意してプレゼンを行い、役員たちの好評価を得ることに成功したのです。

<解説>

Y課長が考案した戦略は次のとおりです。

・戸建て物件に対する漏れのないポスティング

・工場を中心に周辺企業へのダイレクトハンド

・地方銀行へのトップセールス

Z部長とY課長の戦略には明確な違いがあります。それは過去の成功体験を前提にしているかどうか、あるいは前提のないゼロベース思考ができているかという違いです。

Z部長の戦略は、過去の成功体験に根ざしたものでした。とくに不動産がよく売れたバブル期にもっとも成果をあげた手法で、それがZ部長のスタイルでもあります。

一方、はじめてチームリーダーとして物件を担当するY課長にとっては、過去の事例を重視する理由がありません。

それよりも、苦戦することがあらかじめ予想されているのですから、競合他社が行っていないイメージ戦略を中心に据えました。

つまり、Y課長はZ部長の提案を盲信することなく、状況を冷静に分析して最適解を導き出したのです。

戸建て物件へのポスティングなどは通常考えにくいのですが(家を持っている人がマンションを買うとは考えにくいので)、歴史のある街だったために、家を持つ人の成長した息子や娘を対象にした戦略をY課長は立案しました。

工場や地銀へのアプローチも、地域住民に配慮した、できるだけイメージを低下させないための営業手法です。

Z部長のプッシュ型戦略とは対照的ですね。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1