因果関係を考える3ステップ その2

【例題】

それでは、因果関係の把握から問題解決へとつなげる手法について、例題を通じて学んでいきましょう。

3つの指針を意識しながら読み進めてみてください。

<例>

地方で飲食店を経営しているNさんは、持ち前の料理センスと温和な接客態度でお店を切り盛りしてきた女性店長です。

店舗運営に関しての紆余曲折はあったものの、どうにか今年で10年目を迎えることができました。

周辺のフランチャイズ店が入れ替わり立ち代りしている状況から考えると、快挙といえるでしょう。

ただ、ここに来てオーナーから打診を受けました。

その内容は、さらなる売上アップを目指して、ディナーを始めるとともに、お酒も提供してみてはどうかというものです。

というのも、こちらのお店では、これまでランチと夕方までの軽食をメインに営業していたカフェの延長だったからです。

しかしNさんは困りました。

たしかに夜の営業を始めれば売上が上がることは間違い無さそうですが、そのためにはいくつかのハードルを越えなければなりません。

Nさんが考えている障害は次のとおりです。

・ランチタイムの温かいイメージが崩れてしまわないか

・お酒の提供によって客層が変化してしまわないか

・取り扱いメニューを増やすことによって、対応に不備がでないか

・ユーザーの好みにバラつきが生じれば、満足度に影響するのではないか

・いずれにしても、自分だけで昼と夜をこなすのは難しい

現在、繁忙期であるランチタイムの数時間のあいだは、パートタイマーを雇ってはいますが、夜の営業も開始するとなると、さらに人を雇わなければなりません。

しかも、夜の間はNさんが常駐することは難しいので、パートタイマーというよりは正社員での採用が現実的だと考えられます。

お酒の知識も必要でしょう。

解決策が見つからないNさんは、息子で経営コンサルタントをしているOさんに相談を持ちかけました。

Oさんは、創業当時からNさんを影で支援してきたこともあり、お店の状況についての知識もあります。

なぜ激戦区にありながら、これまで営業してこれたかについても持論をもっていました。

<解説>

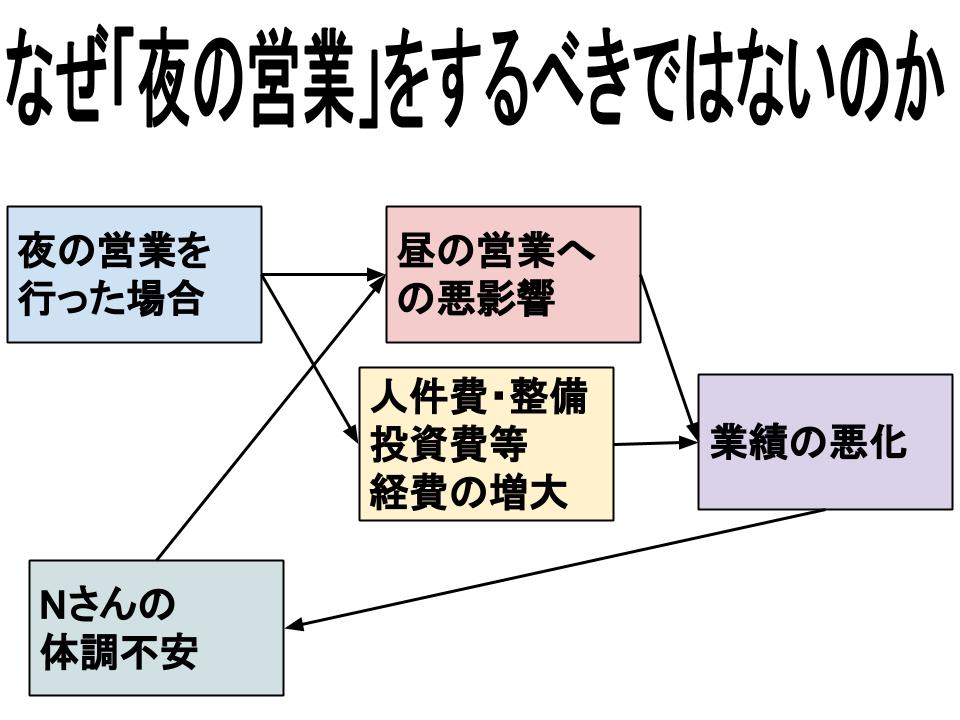

オーナーを説得するために、Oさんが考えたアプローチは次の2つです。

・夜の営業が昼の営業に悪影響を与える可能性がある(クリーンなイメージ、明るさ)

・新たに人を雇えば人件費や設備投資費もかさみ、その分を回収できる見込みが無い

この2つの意見は、Nさんの「思いつき」から分析した、夜の営業を行った場合(原因)の結果ですが、Oさんはいずれも的を射ていると考えていました。

一部のお客さまの意見や外部の人間の視点では、ついついディナーによる利便性の向上と集客力のアップにばかり目がいきがちです。

しかし、冷静にデメリットを分析すると、この2つの要素が運営方針と経費双方の観点から、意思決定に大きな影響を与えることは見逃せません。

夜の営業を開始しても、長期的にお店が繁栄しなければ行う意味は無いのです。

その方針をつらぬいてきたからこそ、10年ものあいだ営業を続けることができたのでしょう。

あとは、いかにオーナーを説得するかということですが、そもそもオーナーは、なぜ夜の営業を打診してきたのでしょうか。

考えられる「原因の原因」は、オーナーが抱える他店舗の営業不振でしょう。Nさんのお店はフランチャイズではありませんが、その売上と集客力が他店舗の宣伝につながっていることは間違いありません。

もっと考えると、Nさんのお店がより繁盛することによって、店舗の賃料アップやマージンの要求を検討しているのかもしれません。

オーナーもまた経営者である以上、そういった発想は普通でしょう。

そこでOさんは、さらなる説得材料として、夜の営業のデメリットを分かりやすく解説した以下のような図解を作成しました。

夜の営業によってどのような因果関係がもたらされるのか。

図解を活用しつつ説得することによって、きっとオーナーも分かってくれることでしょう。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1