分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

【分析対象の特徴をつかむために】

刻一刻と変化する状況に対し、より柔軟で的確な行動をとれるかどうか。

それがビジネスの成否を左右します。

だからこそ、企業が掲げるビジョンやトップリーダーの統率力は、最終的な決断を導き出すための指針として、あるいは原動力として重要なのですね。

また、企業の命運を左右する意思決定に際しては、決断のもととなる「詳細な現状分析」が欠かせません。

あらかじめ決めておいた方針や決定権者の直感だけで重要な判断をしていては、日々変化する社会情勢において、一定の成果を上げ続けることは難しいでしょう。

「目の前の状況は具体的にどうなっているのか?」「自社にとってプラスの要素・マイナスの要素はなにか?」「現状に対してどのような施策を講じるべきなのか?」。

ビジネスの現場で生じるそうした疑問とその答えは、すべての当事者において共有されなければなりません。

なぜなら、あいまいな意思決定で得られる成果は一過性のものがほとんどですし、説得力のない行動規範は会社の内外で不満のもととなる可能性があるからです。

場合によっては、それが火種となり、くすぶり続けることもあるでしょう。

飛躍して考えれば、企業がかかえる“暗黙のリスク”と呼べるかもしれません。

そしてさらに、現状を正しく把握するために行う分析、その過程においては、より幅広い視点から眺めた「俯瞰的なアプローチ」が重要となります。

短絡的な思考をいくら積み重ねても、得られる意思決定は一般論を超えない常識的なことばかりにとどまります。

では、具体的にどうすれば現状分析に対する俯瞰的なアプローチが可能になるのでしょうか。

そのカギを握るのは、分析対象に対する多角的な「視点」です。

それは「現状をどのように眺めるかという方法論」、あるいは「現状を眺める角度」と言い換えても良いでしょう。

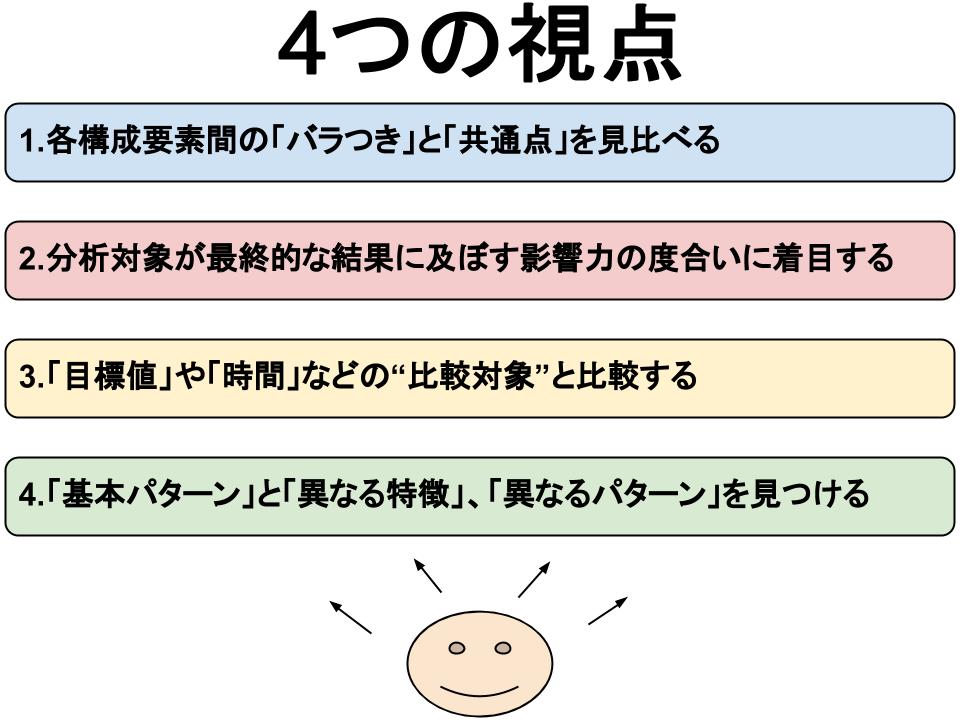

とくに、分析対象を構成するそれぞれの要素について、その特徴や傾向をつかむために必要な視点は次の4つです。

1.各構成要素間の「バラつき」と「共通点」を見比べる

2.分析対象が最終的な結果に及ぼす影響力の度合いに着目する

3.「目標値」や「時間」などの“比較対象”と比較する

4.「基本パターン」と「異なる特徴」、「異なるパターン」を見つける

より多くの視点をもつことは、基本的に、分析においてのMECEと同じ意味となります。

ただし、モレなくダブりなくの考え方はあくまでも“現状把握の基礎”ですので、より発展的で斬新な結論を得るためには、上記の4つの視点をおさえつつ、ゼロベースで検討できることが望ましいですね。

フレームワークを利用して自動的に行うMECEは、たしかに便利ですし、限られた資源である時間と労力の節約につながります。

少しでも多くの課題に取り組むためには、ベースあるいは基礎知識としてのフレームワークが強力な武器となることもあるでしょう。

もっとも、活用できることと、その利用に慣れて思考停止に陥ってしまうことは大いに異なります。

通り一遍の教科書的な解決策だけでは打開できな状況が多々あることは、過去の企業人たちが証明してくれていますね。

学校のテストとは違って正解はないかもしれませんが、それでも、最善を尽くすことが肝要です。

イノベーティブな発想は既存の方法論を踏襲するだけでは生まれません。

まだ誰も見つけていないような分析対象の特徴や法則性を発見することから、時代をリードするような製品やサービスが新しく誕生するかもしれません。

そういった未来志向の発想が、これからのビジネスパーソンには必要です。

4つの視点に関しても、発展途上であると認識しつつ、それぞれの状況で応用することを前提にしておきましょう。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1