フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

<バリューチェーン(付加価値の連鎖)>

バリューチェーンとは、原材料の調達からはじまり、製品やサービスが最終消費者に届くまでの一連の企業活動を、価値(Value)の連鎖(Chain)としてとらえたものです。

直訳すると「価値連鎖」となります。

経営戦略論の大家であるマイケル・E・ポーター教授によって提唱されました。

バリューチェーン分析を活用することで、自社や競合他社の事業活動がどのような流れになっているのか、また、競争優位性を構築しているのは(価値の源泉は)どの部分かを知ることができます。

つまりは、企業活動の一連の流れをMECEによって俯瞰しつつ把握・分析する手法ですね。

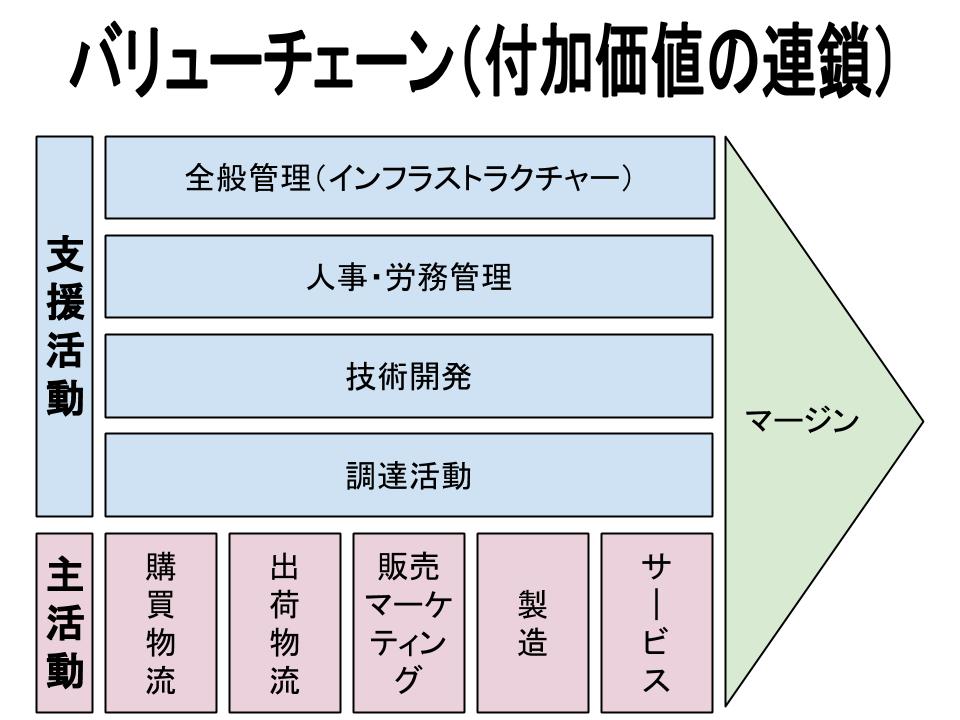

具体的には、一連の活動を次の9つの「価値創造活動」に分割します。

9つの価値創造活動はさらに、5つの主要活動「購買物流」「製造」「出荷物流」「販売・マーケティング」「サービス」と、4つの支援活動「調達活動」「技術開発」「人事・労務管理」「全般管理(インフラストラクチャー)」に分けられます。

<バリューチェーン分析の進め方>

実際にバリューチェーン分析を行う手順は次のとおりです。

1.顧客価値の理解

バリューチェーン分析のベースは「顧客価値」にあります。

自分たちが行っている事業、もしくは他社の事業は、顧客に対して具体的にどのような価値を提供しているのか。

また、顧客(あるいは自社の後工程)が抱えるどのような課題を解決しているのか、という視点で考えていきます。

2.行動ベースでの理解

顧客価値を把握したら、次はその価値を「行動ベース」で分解していきます。

ここで重要なのは、行動を細分化しすぎないこと。

各工程を経ながら、大きく理解しつつ小さく分析していくことが、バリューチェーン分析では大切です。

3.支援活動(インフラストラクチャー)の再考

顧客価値とそのための行動を把握することで、バリューチェーン分析に必要なパーツはおおむね揃います。

ここでもう一度「支援活動(インフラストラクチャー)」についての定義を見直しましょう。

主要活動と支援活動は明確に区分しておくことが大切です。

具体的には、価値創造へは貢献するものの、顧客への価値提供にはダイレクトにつながらないものを、再度確認しつつ支援活動としてピックアップし直します。

4.相対評価への指針

バリューチェーン分析の目的は、「課題のあぶり出し」と「今後の方針を導き出す」ことです。

そのためには、それぞれの項目をどのように評価するのかを決めなければなりません。

競合や他部署、あるいは同じ事業の時期ごとで比較できるようにしましょう。

5.コストと時間

すべての機能や行動を比較し評価する際に、大切なのが「コストと時間」の視点です。

バリューチェーン分析においては、それぞれを感覚的に比較してしまうことがありますが(たとえば「大変そうな作業だから」「忙しそうにしているから」など)、そうではなく、コストと時間という指標を明確にしておきましょう。

6.今後の方針

分析が終わったら、最後に「今後の方針」を決定します。

ここで大切なのが「将来的な戦略・方向性」と「ビジョン」、そして「社内に流れる情報や感情の波」を意識することです。

将来的な戦略や方向性、あるいはビジョンを意識することは、分析を分析のままで終わらせずに、次に生かすための発想を醸成するために役立ちます。

また、社内に流れる情報や感情を理解することは、個々の作業が必ずしも効率によってのみ評価されているわけではないと知るために必要です。

ビジネスは人と人とのコミュニケーションによって成り立っているもの。

バリューチェーン分析によって理解するべきことは、価値創造における個々の作業の意味合いと、その裏側に流れるより人間的な要素、そしてその両者の関係性なのです。

<サプライチェーンマネジメント>

さらに、バリューチェーン分析に情報技術(IT)を活用し、会社や組織の壁を乗り越え、無駄の排除や新たな価値の創造、あるいはイノベーションを生みだすための戦略的活動を行う試みとして「サプライチェーンマネジメント」があります。

業界にもよりますが、各プレイヤーが個々に行動するのではなく、業界全体から判断してそれぞれの行動を制御・統御することで、無駄のない供給の仕組みを実現するためのものですね。

サプライチェーンマネジメントは「売り上げの最適化」「リードタイムの削減」「在庫の最適化」「コストの最小化」「経営基盤の強化」などを、ITシステムの運用を通じて行っていきます。

現状把握と行動計画の立案という観点から考えると、この後に学ぶ「6.現状分析(定点観測)と改善」に近いフレームワークとなりますね。

次のページ 「フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)」

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1