クリティカル・シンキングとは その1

【クリティカルシンキングとは】

クリティカルシンキングとは、直訳すると「クリティカル(Critical):懐疑的・批判的」な「シンキング(Thinking):考え方」という意味になります。

論理的思考と訳されるロジカルシンキングに加えて、批判的思考をすることにより客観性を担保するものです。

与えられた意見や情報に対して「本当にそうなのだろうか?」という疑問をつねに持ち、客観的に考えることで、より正しい結論を導き出す、あるいは決断をするための思考方法のことですね。

クリティカルシンキングを実践する場合、批判的に考えるべき対象は必ずしも外的なものとは限りません。与えられた情報に対して自分自身が無意識に思考したこと、つまり内的な意見も批判の対象となります。

なぜなら、クリティカルシンキングの目的は「可能な限りの最善解を導き出すこと」だからです。

他人を批判するのは簡単です。

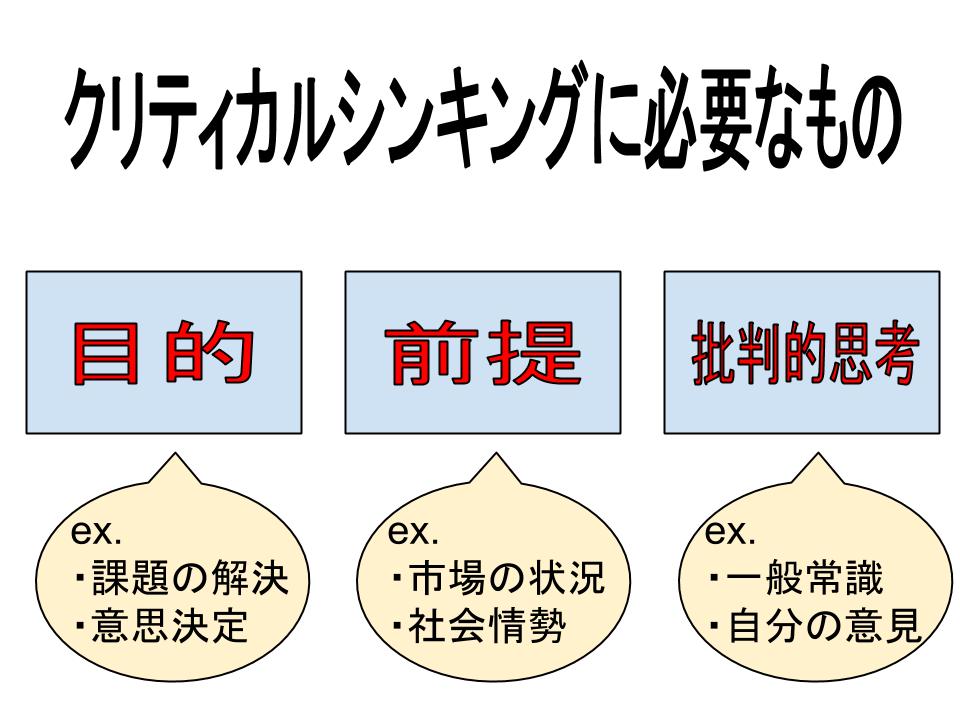

しかし、より良い決断をするためには、自分の意見が必ずしも正しくはないと認識し、「なぜそう考えたのか?(前提)」「何を重視しているのか?(目的)」「果たしてそれは正しいのか?(最善解の検討)」まで掘り下げて考える必要があるのです。

ことビジネスシーンにおいては、論理的に考えるロジカルシンキングだけでなく、実行可能な最善策を打ち続ける姿勢が大切です。現場に求められるのは机上の空論ではありません。クリティカルシンキングによる的確な判断と迅速な行動なのです。

【現場での使用例】

それでは、具体例を通じてクリティカルシンキングへの理解を深めていきましょう。よくあるビジネスのワンシーンです。

<例>

B君は電機機器メーカーS商事に勤める三年目の若手社員です。地方の営業部でOJT研修を終え、今年から本社の第一営業部に配属されました。

研修中の成績は大変優秀で、周囲の期待も大きく、本社勤務に抜擢されました。とくに会計的思考を駆使したリサーチには定評があります。

赴任早々、直属の上司A部長に命ぜられたのは「企画書の作成」。このところ第一営業部の成績は芳しくなく、競合他社T商事にシェアを奪われていました。企画書のテーマは営業戦略です。

持ち前のリサーチ力を生かして作成した企画書は非常に論理的で、数字の裏付けもあり具体的です。B君は自信満々で部長のもとへ向かいました。

しかし、部長の答えはノー。やり直しです。いったい何がいけなかったのでしょうか?

<解説>

B君が作成した企画書の要点は以下のとおりです。

・第一営業部のシェアはここ五年間で徐々に低下している

・リサーチによると、逆にシェアを伸ばしているのはT商事だった

・T商事の営業方法は人海戦術による新規開拓

・当社S商事の戦略は昔ながらのルートセールス

【結論】:S商事も人海戦術を行うために、多数の人員を登用すべき

ここでA部長の指示を思い出してください。B君に指示したのは営業戦略の企画書を作成すること。目的は競合に奪われているシェアを取り戻すことです。

ただ、B君の作成した企画書はリサーチこそ素晴らしいものでしたが、肝心の結論が短絡的でした。競合のマネをしてもシェアを奪い返すことはできません。

大切なのは自社の強みを生かして、何に資源を投下するかを決定することです。

もしB君が自身のリサーチ能力を過信することなくクリティカルシンキングをしていれば結果は違っていたことでしょう。

つまり、「自社と競合の強み、市場の状況は?(前提の把握)」、「奪われたシェアを奪還するには?(目的の確認)」、「実行可能な最良の戦略は何か?(最善解の検討)」についてもっと掘り下げるべきだったのです。

関連ページ

- ピラミッドストラクチャー その2

- 論理の構造化の重要ポイント その1

- 論理の構造化の重要ポイント その2

- 因果関係の把握 その1

- 因果関係の把握 その2

- 因果関係の把握 その3

- 因果関係の把握 その4

- 因果関係の把握 その5

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その1

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その2

- 好循環と悪循環(「にわとり−たまご」の因果関係) その3

- ゼロベース思考 その1

- ゼロベース思考 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その1

- 仮説・検証の3つの効果 その2

- 仮説・検証の3つの効果 その3

- 仮説・検証の3つの効果 その4

- 仮説・検証の3つの効果 その5

- 良い仮説の3要素 その1

- 良い仮説の3要素 その2

- 良い仮説の3要素 その3

- 良い仮説の3要素 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その1

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その2

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その3

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その4

- 良い仮説をつくるための3つの資質 その5

- 因果関係を考える3ステップ その1

- 因果関係を考える3ステップ その2

- 因果関係を考える3ステップ その3

- 因果関係を考える3ステップ その4

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その1

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その2

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その3

- 仮説・検証の具体的な4ステップ その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その1

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その2

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その3

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その4

- 分析対象の特徴をつかむための4つの視点 その5

- 検証の際の5つの注意点 その1

- 検証の際の5つの注意点 その2

- 検証の際の5つの注意点 その3

- 検証の際の5つの注意点 その4

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- クリティカル・シンキングとは その1

- クリティカル・シンキングとは その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その1

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その2

- 現状把握の基本2(切り口と切り方) その3

- 複合的な論理展開 その1

- 複合的な論理展開 その2

- 演繹法 その1

- 演繹法 その2

- フレームワーク思考 その1

- フレームワーク思考 その2

- フレームワーク思考 その3(3C分析、SWOT分析)

- フレームワーク思考 その4(5フォース分析、ポーターの3つの基本戦略)

- フレームワーク思考 その5(7つのS、短期・中期・長期)

- フレームワーク思考 その6(4P、バランススコアカード)

- フレームワーク思考 その7(バリューチェーン:付加価値の連鎖)

- フレームワーク思考 その8(PPM、過去・現在・未来、仮説思考)

- フレームワーク思考 その9(その他のフレームワーク)

- 仮説と検証 その1

- 仮説と検証 その2

- 仮説と検証 その3

- 仮説と検証 その4

- 仮説と検証 その5

- 仮説と検証 その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その1

- 因果関係の7つの錯覚パターン その10

- 因果関係の7つの錯覚パターン その2

- 因果関係の7つの錯覚パターン その3

- 因果関係の7つの錯覚パターン その4

- 因果関係の7つの錯覚パターン その5

- 因果関係の7つの錯覚パターン その6

- 因果関係の7つの錯覚パターン その7

- 因果関係の7つの錯覚パターン その8

- 因果関係の7つの錯覚パターン その9

- 帰納法 その1

- 帰納法 その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- イシューと枠組み その1

- イシューと枠組み その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- 論理展開のパターン その1

- 論理展開のパターン その2

- 論理展開のパターン その3

- 論理展開の6つの注意点 その1

- 論理展開の6つの注意点 その2

- 論理展開の6つの注意点 その3

- 論理展開の6つの注意点 その4

- ロジックツリー その1

- ロジックツリー その2

- ロジックツリー その3

- 現状把握の基本1(MECE) その1

- 現状把握の基本1(MECE) その2

- 大きな論理の構造 その1

- 大きな論理の構造 その2

- ピラミッドストラクチャー その1