価格戦略①(製造コストとカスタマー・バリュー) その2

【「製造コスト」と「カスタマー・バリュー」】

最後に、「製造コスト」と「カスタマー・バリュー」について、あらためて詳しく解説していきます。

両者は価格の上限と下限を決めるための目安になりますが、必ずしも万能ではありません。

そのため、上限と下限の範囲内で価格設定したとしても、それが市場に受け入れられるとは限らないのです。

その点に注意しながら、価格をどのように決定するべきかを考えていきましょう。

<価格の下限を決める「製造コスト」>

「製造コスト」は、その名の通り製造にかかるコスト全般のことを指します。

企業が利益をあげるために存在してることを考えれば、製造コストを下回るような価格設定は考えにくく、また製造コストと同額では利益を生むことはできません。

基本的には、製造コストに利益を上乗せした価格が一般的な市場価格となります。

私たちが普段購入している商品やサービスは、そのようにして価格の下限が決まっているのですね。

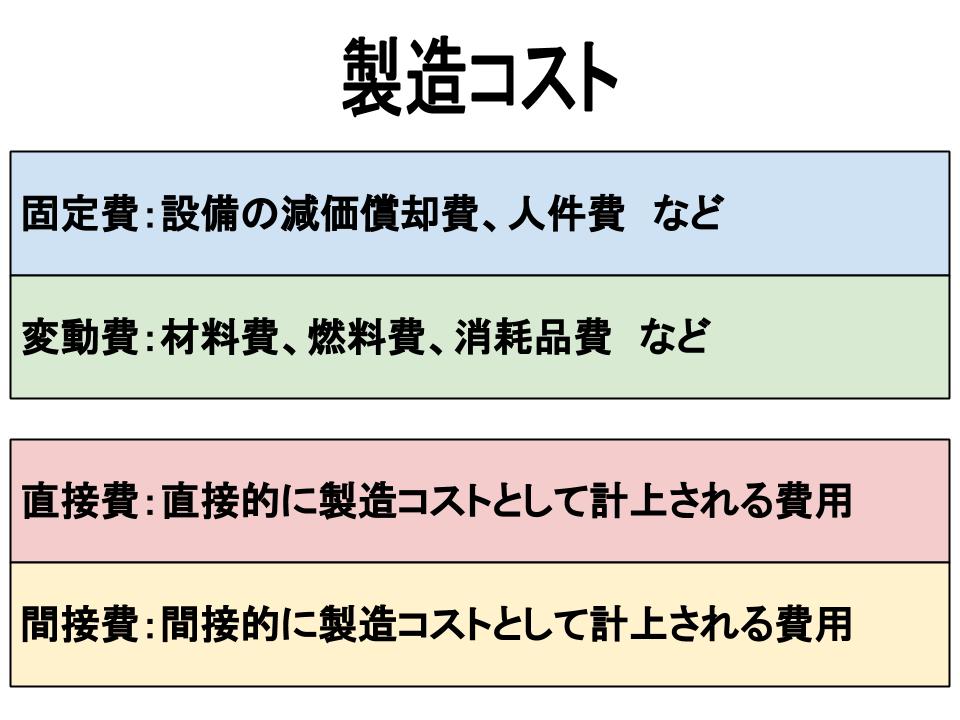

製造コストは、大きく「固定費」と「変動費」に分類することができます。

固定費とは、設備費や人件費など、いわゆる生産や販売の規模が大きくなっても一定額かかる費用のことです。

固定費が多い製造業などの場合には、大量生産やノウハウの蓄積によって製造単価を下げることに尽力しつつ、損益分岐点を越えるまで作り続けなければなりません。

ただし、一定の生産を確保できればあとは利益を積み重ねることができます。

一方で変動費とは、固定費以外の変動する費用のことです。

原材料費などの売上に比例して変動する費用は変動費となりますし、その他にも販売手数料や運送費なども変動費として分類されます。

変動費の割合が大きい企業の場合には、製品あたりの限界利益(売上費−変動費)の最大化を目指すことが課題となるでしょう。

また、製造コストの考え方としては「直接費」と「間接費」というものもあります。

それぞれの具体的な概念の説明は「アカウンティング」に譲ります。

ただ直接費はともかく、ひとつの製品に対してどの程度の価格が間接費として計上するべきなのかは判断が難しく、計算方法によっては数値が変わってしまうこともあります。

社内で一定の基準を設けておき、そこからズレてしまわないようにすることが大切です。

製造コストが価格設定の下限基準になることはすでに述べましたが、必ずしもそれが絶対的な指標とは限りません。

あくまでも目安でしかないことは理解しておきましょう。

たとえば、製造コストを大きく下回るような価格設定をしたとしても、それによって他の商品が売れるなどの相乗効果を得られるのであれば、それは十分に戦略的な価格として設定できるのです。

また、関連商品やアフターサービスがメインの収益源となる場合も同様ですね。

下限という意味に関して言えば、世の中には無料の商品もたくさんあります。

無料で提供することによって、さらなるサービスへと導いたり、あるいはその企業のことを知ってもらうための施策となるのであれば、それもまたマーケティングの一環となるでしょう。

製造コストがあくまでも目安にしかすぎないと理解していれば、その時々に応じて無料や低価格を武器に、事業を推し進めることも可能となるのです。

<価格の上限を決める「カスタマー・バリュー」>

次に価格の上限を決める指標としての「カスタマー・バリュー」について考えてみましょう。

カスタマー・バリューとは、顧客が適正と認める価格帯のことですが、それを知るためには綿密な調査が必要です。

市場調査をするのはもちろんのことではありますが、マーケティングリサーチによっていかに正確な数字を把握できるかどうかということに関しては、担当するマーケッターの腕の見せどころと言えるでしょう。

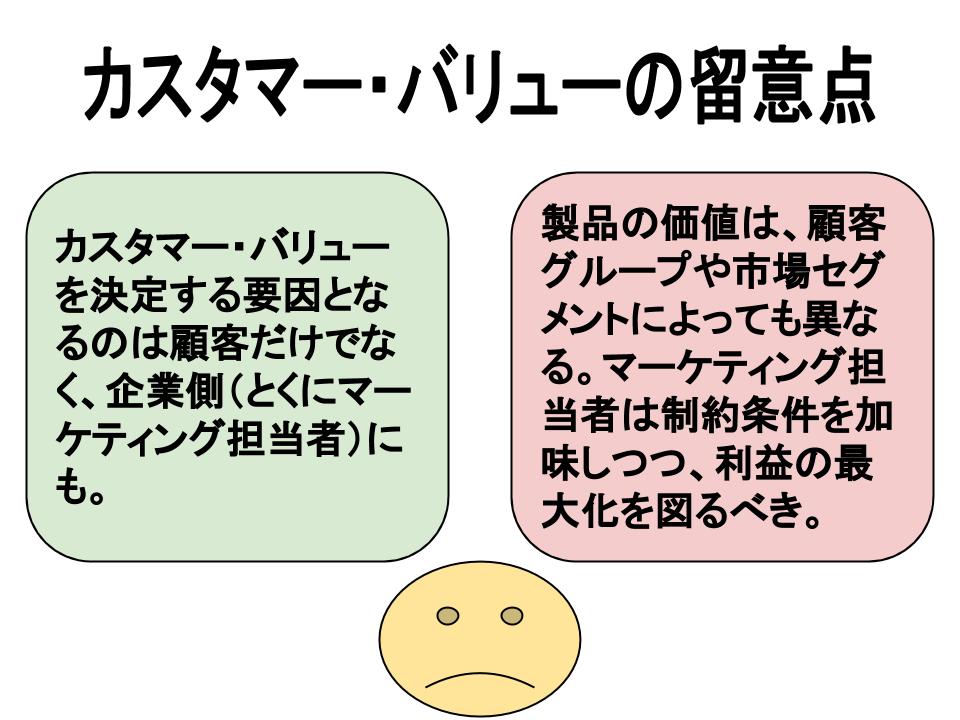

カスタマー・バリューを決定する際に注意しておきたいポイントは2つあります。

一つめは、カスタマー・バリューを決定するのは必ずしも顧客だけはないということです。

カスタマー・バリューが顧客の価値という意味であるのに対し、それを決定するのが顧客だけではないというのは不思議に思われるかもしれませんが、実際には、企業側の働きかけによってカスタマー・バリューに影響を与えることは可能です。

そのための施策として、販促活動があります。

また、二つめは、カスタマー・バリューが顧客グループや市場セグメントによって異なるということです。

マーケッターとしては、そうした違いを考慮しながら最適な価格設定をすることがベストですが、利益を最大化することも忘れてはならないため、難しい判断となることは言うまでもありません。

もちろん、他の商品との兼ね合いもありますし、相場から離れる場合には相応の製品機能を盛り込む必要があるでしょう。

カスタマー・バリューという観点から言えば、同じ商品でも異なる価格で販売することができる場合があります。

主に次の3つのシチュエーションです。

1.ある市場で販売されている商品を、他の市場の買い手が購入できない場合

2.買い手が、他の市場でより低価格で購入できることに気づいていない場合

3.保管や保存ができない商品・サービスである場合

これらの状況下においては、カスタマー・バリューにとらわれずに価格を変化させることができます。

繁忙期における引越し代金や旅行シーズンにおける宿泊費、あるいは曜日によって価格に違いを設けている映画館などはその代表格と言えるでしょう。

【まとめ】

・「価格」は、購買行動を決定させるための重要な指標である

・価格設定に際しては、「製造コスト」と「カスタマー・バリュー」を考慮しなければならない

・価格の下限に製造コストをおき、上限にカスタマー・バリューをおくことで、適正価格の幅が明らかになる

・状況に応じて、下限と上限を越えて価格設定することも必要となる

関連ページ

- グローバルマーケティングにおける企業の条件 その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略③(プッシュ戦略とプル戦略) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略③(プッシュ戦略とプル戦略) その1

- 価格戦略④(新製品の価格設定) その2

- 製品戦略⑤(プロダクトエクステンション) その2

- セグメンテーション その1

- セグメンテーション その2

- 標的市場の選定 その1

- 標的市場の選定 その2

- 標的市場の選定 その3

- ソリューションの価値と価格への転換 その1

- ソリューションの価値と価格への転換 その2

- ソリューションの価値と価格への転換 その3

- マーケティング戦略策定プロセス その1

- マーケティング戦略策定プロセス その2

- マーケティング戦略策定プロセス その3

- ターゲティング その1

- ターゲティング その2

- ターゲティング その3

- マーケティングとは その1

- マーケティングとは その2

- ブランド戦略①(ブランドとは) その1

- ブランド戦略①(ブランドとは) その2

- ブランド戦略①(ブランドとは) その3

- ブランド戦略②(ブランド・エクイティ) その1

- ブランド戦略②(ブランド・エクイティ) その2

- ブランド戦略②(ブランド・エクイティ) その3

- ブランド戦略③(ブランドの構築と展開) その1

- ブランド戦略③(ブランドの構築と展開) その2

- ブランド戦略③(ブランドの構築と展開) その3

- ブランド戦略④(ブランドの拡張と浸透) その1

- ブランド戦略④(ブランドの拡張と浸透) その2

- ブランド戦略④(ブランドの拡張と浸透) その3

- ブランド戦略⑤(コーポレート・ブランディング) その1

- ブランド戦略⑤(コーポレート・ブランディング) その2

- ブランド戦略⑤(コーポレート・ブランディング) その3

- ビジネスマーケティング(生産財マーケティング) その1

- ビジネスマーケティング(生産財マーケティング) その2

- ビジネスマーケティング(生産財マーケティング) その3

- ビジネスマーケティングと俯瞰思考 その1

- ビジネスマーケティングと俯瞰思考 その2

- ビジネスマーケティングと俯瞰思考 その3

- マーケティング課題の特定 その1

- マーケティング課題の特定 その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略①(コミュニケーションの役割) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略①(コミュニケーションの役割) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略②(コミュニケーション手法) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略②(コミュニケーション手法) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略②(コミュニケーション手法) その3

- コミュニケーション(プロモーション)戦略④(メディアの種類) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略④(メディアの種類) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑤(コミュニケーション戦略立案プロセス) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑤(コミュニケーション戦略立案プロセス) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑤(コミュニケーション戦略立案プロセス) その3

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑥(AIDMA・AISAS・AISCEAS理論) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑥(AIDMA・AISAS・AISCEAS理論) その2

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑦(レピュテーション・マネジメント) その1

- コミュニケーション(プロモーション)戦略⑦(レピュテーション・マネジメント) その2

- 競争戦略①(競争戦略とは) その1

- 競争戦略①(競争戦略とは) その2

- 競争戦略②(リーダー企業の戦略) その1

- 競争戦略②(リーダー企業の戦略) その2

- 競争戦略②(リーダー企業の戦略) その3

- 競争戦略③(後続企業の戦略) その1

- 競争戦略③(後続企業の戦略) その2

- 競争戦略③(後続企業の戦略) その3

- 企業におけるマーケティング その1

- 企業におけるマーケティング その2

- カスタマーリレーションシップマネジメント(CRM) その1

- カスタマーリレーションシップマネジメント(CRM) その2

- カスタマーリレーションシップマネジメント(CRM) その3

- カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)の実施と導入ポイント その1

- カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)の実施と導入ポイント その2

- 流通戦略①(流通チャネルとは) その1

- 流通戦略①(流通チャネルとは) その2

- 流通戦略②(流通チャネルの種類) その1

- 流通戦略②(流通チャネルの種類) その2

- 流通戦略②(流通チャネルの種類) その3

- 流通戦略③(流通チャネル構築プロセス) その1

- 流通戦略③(流通チャネル構築プロセス) その2

- 流通戦略③(流通チャネル構築プロセス) その3

- 流通戦略④(チャネル変更とハイブリッド・チャネル) その1

- 流通戦略④(チャネル変更とハイブリッド・チャネル) その2

- 環境分析のフレームワーク その1

- 環境分析のフレームワーク その2

- 環境分析のフレームワーク その3

- 環境分析 その1

- 環境分析 その2

- グローバルマーケティング その1

- グローバルマーケティング その2

- グローバルマーケティング その3

- グローバルマーケティングにおける企業の条件 その1

- グローバルマーケティングのプロセスと注意点 その1

- グローバルマーケティングのプロセスと注意点 その2

- マーケティングミックス(4P分析) その1

- マーケティングミックス(4P分析) その2

- マーケティングリサーチ①(意義と役割) その1

- マーケティングリサーチ①(意義と役割) その2

- マーケティングリサーチ②(必要な情報) その1

- マーケティングリサーチ②(必要な情報) その2

- マーケティングリサーチ②(必要な情報) その3

- マーケティングリサーチ③(手法とプロセス) その1

- マーケティングリサーチ③(手法とプロセス) その2

- マーケティングリサーチ③(手法とプロセス) その3

- マーケティングリサーチ④(注意点) その1

- マーケティングリサーチ④(注意点) その2

- ポジショニング その1

- ポジショニング その2

- ポジショニング その3

- 価格戦略①(製造コストとカスタマー・バリュー) その1

- 価格戦略①(製造コストとカスタマー・バリュー) その2

- 価格戦略②(価格設定の影響要因) その1

- 価格戦略②(価格設定の影響要因) その2

- 価格戦略③(価格設定手法) その1

- 価格戦略③(価格設定手法) その2

- 価格戦略③(価格設定手法) その3

- 価格戦略④(新製品の価格設定) その1

- 価格戦略⑤(心理的価格設定、価格調整法、値下げ) その1

- 価格戦略⑤(心理的価格設定、価格調整法、値下げ) その2

- 製品戦略①(製品とは) その1

- 製品戦略①(製品とは) その2

- 製品戦略②(新製品開発プロセス) その1

- 製品戦略②(新製品開発プロセス) その2

- 製品戦略③(製品ライン設計、PPM、製品陳腐化政策) その1

- 製品戦略③(製品ライン設計、PPM、製品陳腐化政策) その2

- 製品戦略③(製品ライン設計、PPM、製品陳腐化政策) その3

- 製品戦略④(製品ライフサイクル) その1

- 製品戦略④(製品ライフサイクル) その2

- 製品戦略⑤(プロダクトエクステンション) その1